歴史

100年を超えるニコンの歴史。

時代を画した数々の製品をレビューするWIREDとの連載企画「『みる』のフロンティア」と、

歴史を年代順に追う「企業年表」で、

ニコンの歴史をひも解き、さらに未来を探ります。

「みる」のフロンティア

マスターピース・レビューシリーズ

ニコンの傑作と光利用技術と

精密技術の未来

コンテンツ監修:『WIRED』日本版

光利用技術と精密技術の可能性を拓く……。

ニコンはこれまでの歴史のなかで、視覚的な意味に限らず様々な分野における

「みる」のフロンティアを切り開いてきたといっても過言ではありません。

本シリーズでは、ニコンが誇る歴史的傑作のレビューを通じて、

これから我々が向かうべき領域への手がかりを探していきます。

最新記事

No.8|1999|「先駆」をみる

D1 :プロの現場を、デジタルの時代へ

写真業界の常識を覆した

デジタル一眼レフカメラ「D1」が発売されたのは、1999年のこと。

それまで個人向け市場で広がりを見せていたデジタルカメラを

一気にプロフェッショナルの現場へと浸透させ、

写真産業に大きな影響を与えることとなりました。

バックナンバー

光に、挑む。ニコンの100年

企業年表

光に挑み、光の可能性を広げ、

暮らしと社会を彩ってきた、

ニコンの歩みをご紹介します。

光学機器の国産化と光学ガラスの自製

世界の総合光学機器メーカーへ

事業領域の拡大、デジタルへの挑戦

光とともに、次の100年へ

1917年〜

光をつかめ。

光学機器の国産化と

光学ガラスの自製

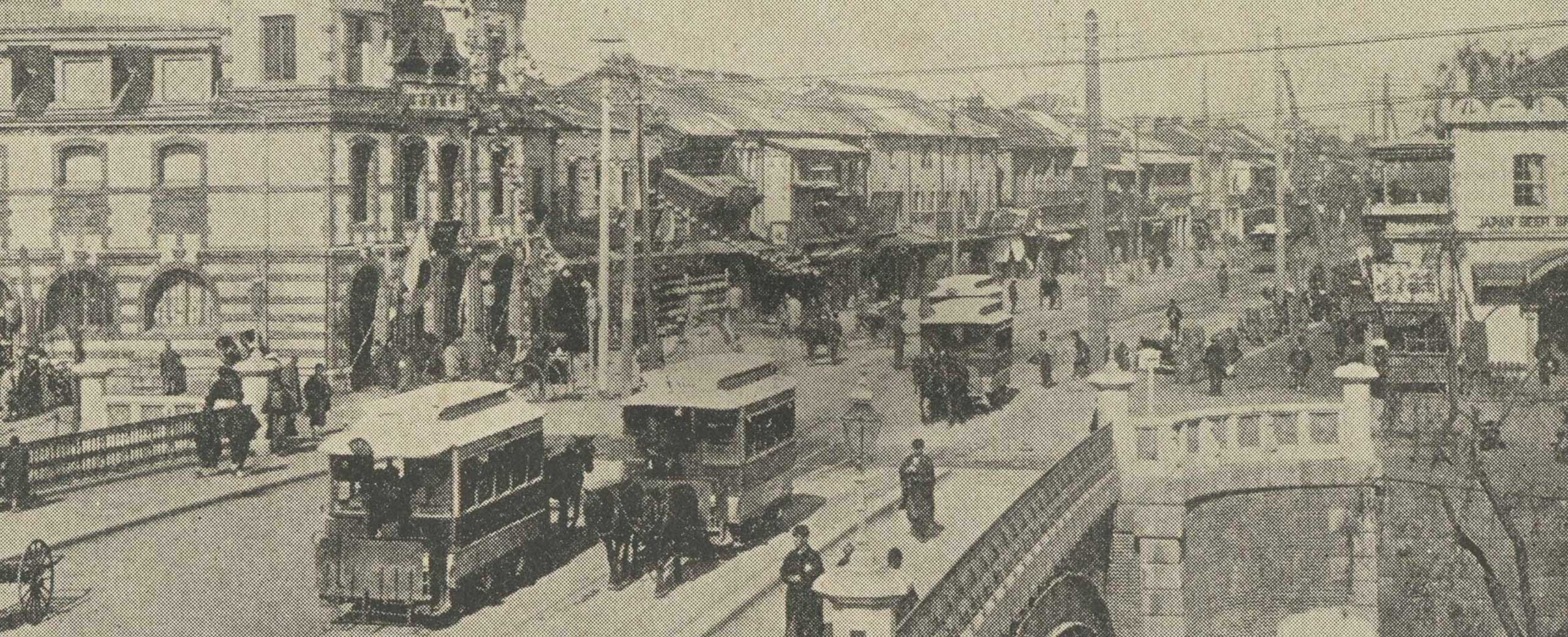

洋風化の波が次々と押し寄せる中、

欧米に追いつくためのチャレンジが

はじまった大正時代。

産業の国産化はあらゆる分野での

急務であり、

高度な技術を要する

光学機器においても火急の課題だった。

1917

1917

ニコンの原点「日本光学工業」誕生

1917(大正6)年7月25日、当時の東京市小石川区原町120番地(現 文京区白山四丁目)に、測距儀、顕微鏡などの光学機器の国産化を目指し、日本光学工業株式会社が誕生した。ニコンの一世紀にわたる足跡の第一歩である。

この時代の日本にとって、より高度な光学機器の国産化は急務であった。その実現を託されたのが、三菱の創業者である岩崎彌太郎の甥であり、当時の三菱合資会社社長、岩崎小彌太(こやた)である。

そして、東京計器製作所の光学計器部門、岩城硝子製造所の反射鏡部門、藤井レンズ製造所を統合した新しい光学会社設立が計画された。これにより、日本光学工業株式会社、今のニコンが誕生することになる。

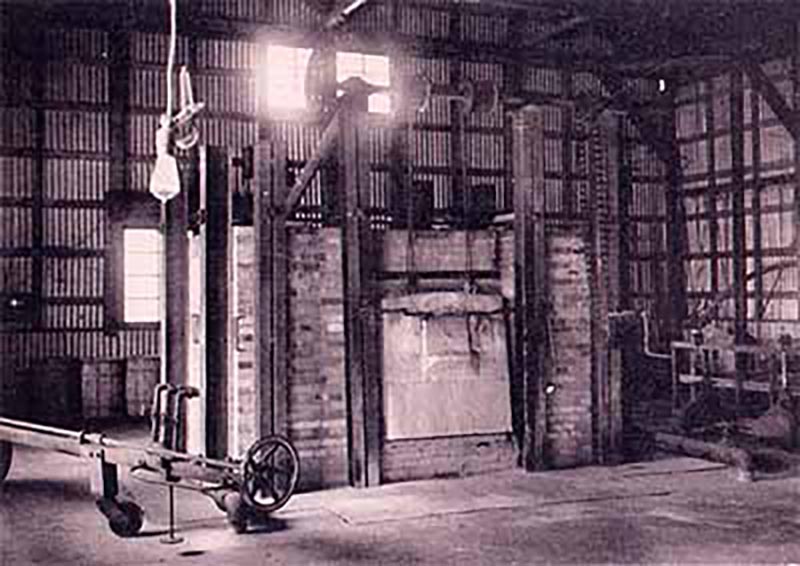

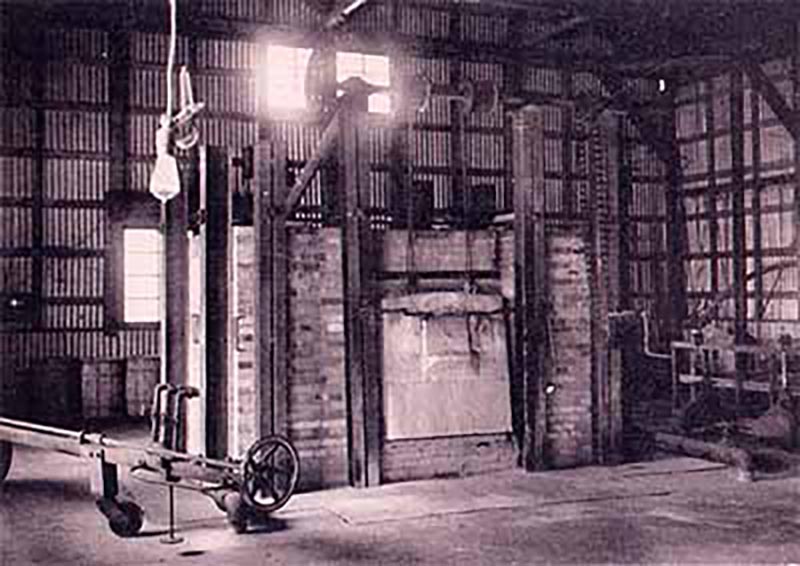

東京市小石川区原町120番地(現 文京区白山四丁目)の東京計器製作所内におかれた創立当時の本社。

1918

1918

大井第一工場(現 大井製作所)完成、

光学ガラスの製造研究に着手

1918(大正7)年に光学ガラスの研究を始めたが、技術的な困難を克服できず一時中止していた。しかし、光学ガラスの自給自足は光学機器国産化には欠かせない条件であったため、1922年に研究を再開。理論と実地とを並行させて研究するため、1923年3月に大井第二工場内に、熔解場1棟ほか3棟からなる硝子研究工場を建設し、500kg用の熔解炉1基、冷却窯4基、試験熔解炉2基(20kgと7kg)、その他の諸設備を設置した。5月ごろから光学ガラス熔解試験を開始し、6月に350kgるつぼで初の窯出しを行った。

1921年ごろの大井第一工場。中央右寄り奥に見える建物は五階建ての展望調整室。

1921

1921

超小型双眼鏡「ミクロン4×、6×」発売

1921(大正10)年に発売した超小型双眼鏡「ミクロン」は、初めてニコンで開発、設計、製造のすべてを行った双眼鏡のひとつ。小型高性能な双眼鏡として好評を博した。1948年(昭和23年)と1997(平成9)年には復刻版が発売され、現在も販売される人気機種である。

初めてニコンで開発、設計、製造のすべてを行った双眼鏡のひとつ。1948年と1997年に復刻された。

1921

1921

ドイツ人技術者の招聘

1921(大正10)年、光学技術の進んでいたドイツから8名の技術者たちが招聘された。レンズ設計の世界的権威であるランゲ博士をはじめ、顕微鏡設計に豊富な経験を誇ったアハト、精密機械技術に秀でたベルニック、レンズ設計・計算を専門とするディルマンなど、彼らの指導は技術の向上に飛躍的な成果をもたらした。

ニコンの写真レンズ開発も、彼らによって本格的な設計が開始された。先進国の光学技術レベルに追いつくために、まず模倣から始まり、当時の主要レンズタイプであるテッサーに範をとって設計された一連のレンズ類が「アニター(Anytar)」と名付けられた。アニターの設計を担当したのが、設計部数学課主任でドイツ人技術者のハインリッヒ・アハト(Heinrich Acht)であった。アハトは、アニターのほとんどのレンズ設計を手掛けたといわれている。

アハトの帰国後は、日本人の設計者たちが改良を加えていった。「アニター12cm F4.5」は1929(昭和4)年末に試作完了後、さらに修正され、1931年には本家のテッサーに見劣りしないレベルに達したといわれるまでになった。アニターとして設計されたレンズは、焦点距離7.5cm、10.5cm、 10.7cm、12cm、15cm、18cm、36cmの7種類が確認されている。

「アニター 12cm F4.5」の前面。

1925

1925

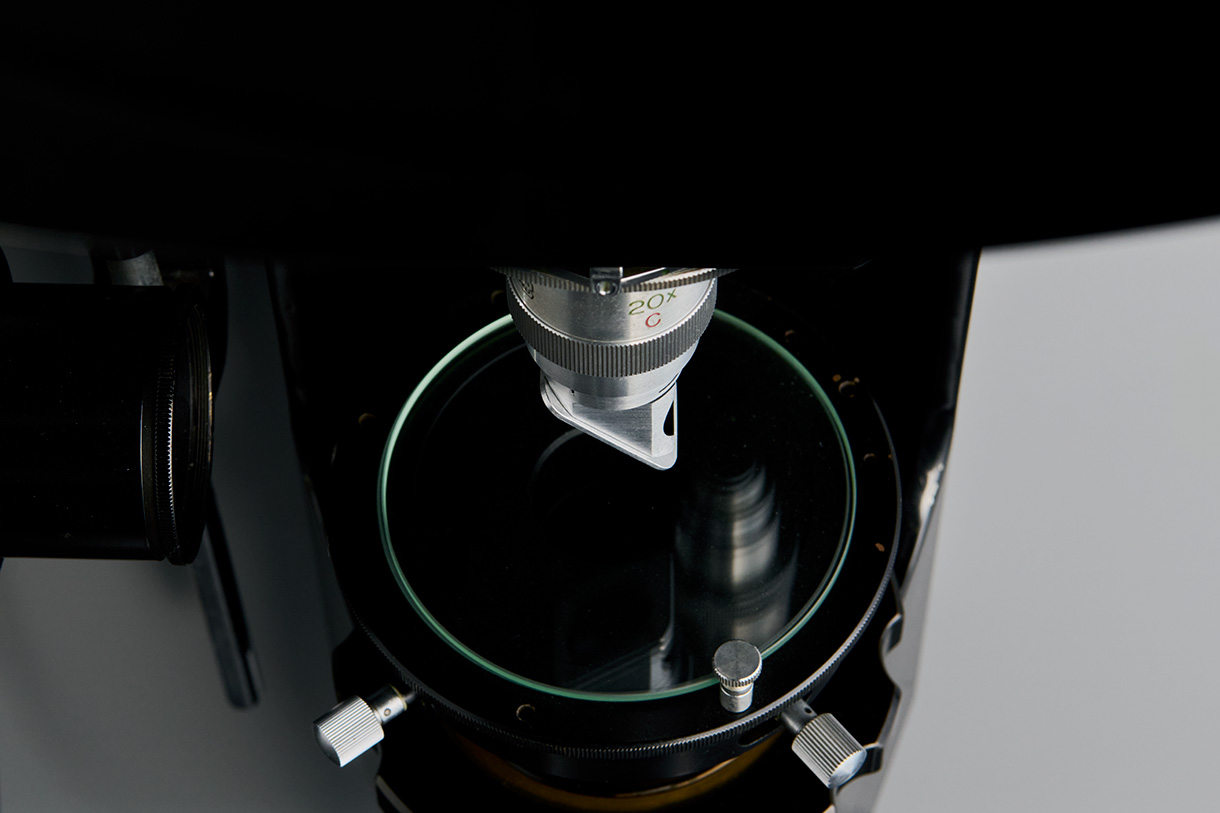

「JOICO顕微鏡」発売

ニコンは創業時から顕微鏡の開発に携わり、当時の定款の生産品目にもあげられている。顕微鏡の発展に力を尽くしたのが、ドイツから招いた技術者の一人であり、顕微鏡設計に豊富な経験を持つハインリッヒ・アハトだ。顕微鏡用の対物レンズの設計に着手し、ドイツ流の新方式を採用しながら改良を重ね、レンズの精度を向上させていった。その努力が実り、1925(大正14)年には「JOICO(ジョイコ)顕微鏡」を発売。最大765倍まで拡大できる、当時としては画期的な顕微鏡だった。

ニコン設計による初の顕微鏡。“JOICO(ジョイコ)”とは、当時の社名である日本光学工業株式会社を直訳した”Japan Optical Industry Co.”の頭文字をとってつくられた商標。

1927

1927

光学ガラスの量産達成

1923年(大正12年)9月の関東大震災で硝子研究工場は設備に損害を受け、研究は一時中止となった。1924年2月に復旧工事が完了し、硝子研究所での研究を再開した。1927年(昭和2年)3月までに約70回の大熔解、220回を超える試験熔解を行った。その目的はひとえにガラスの品質の向上、量産技術の確立にあった。

一方、基礎研究のため第二工場に分析室を設け、ガラス原料の規格決定、るつぼの粘土、ガラスの調査分析を始めた。また、ガラス精密焼鈍(アニール)の研究も開始し、廊下の片隅に炉をつくり、試験ガラスの歪みの変化を観測した。最初に行ったのは大型双眼望遠鏡の20cm径対物レンズで、1927年には測距儀のペンタプリズム用ガラスの焼鈍に成功した。

こうして外国製光学ガラスと品質的に劣らない製品を作ることが可能となった。

1931

1931

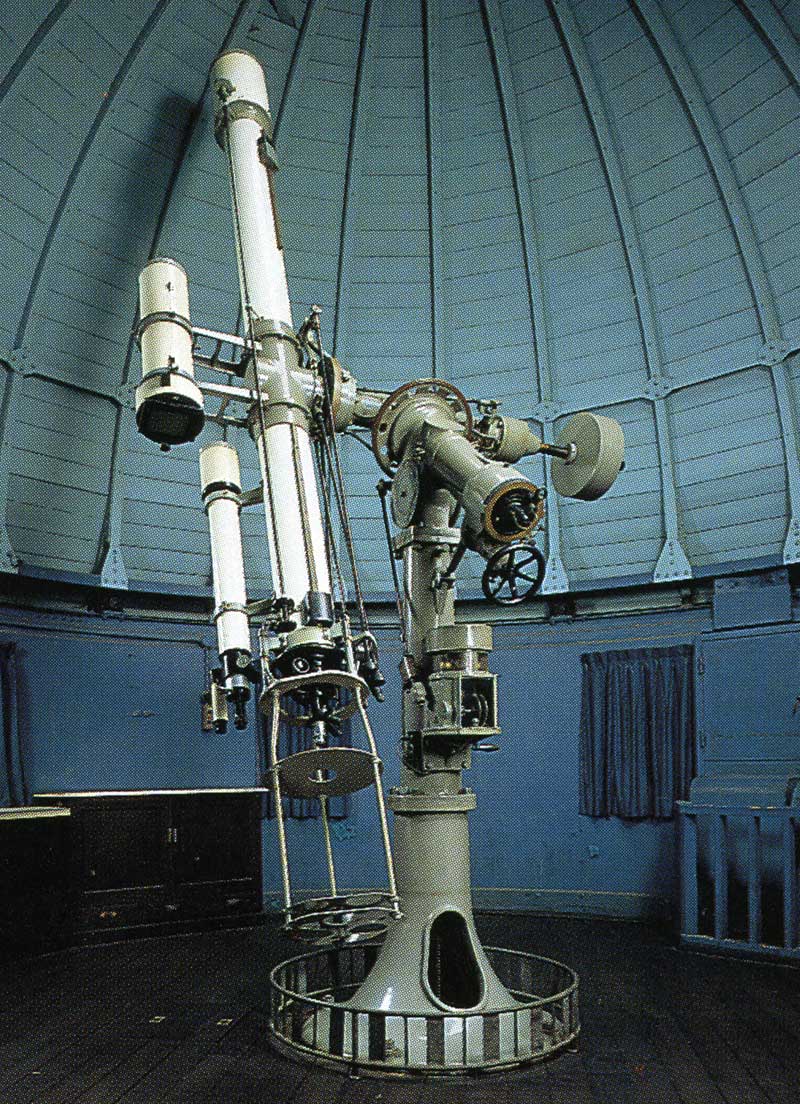

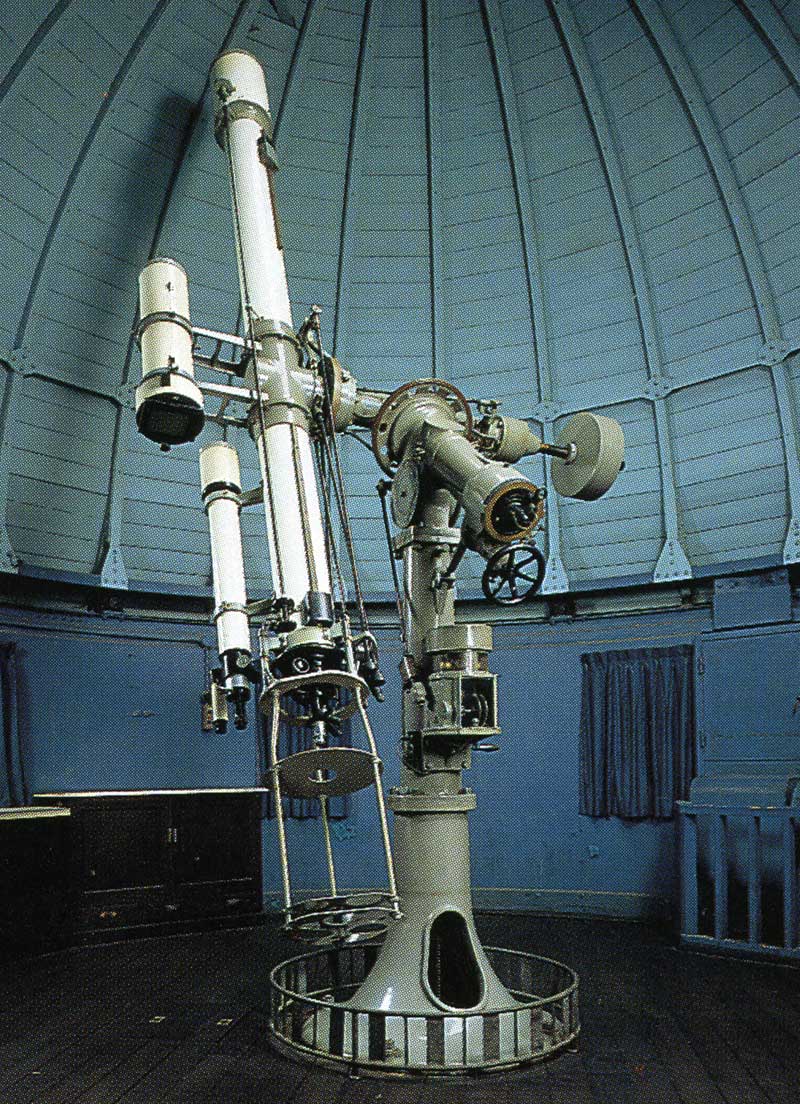

8インチ天体望遠鏡を東京科学博物館

(現 国立科学博物館)に納品

1931(昭和6)年、東京科学博物館に上野新館が完成した際、屋上の天文ドームに「8インチ天体望遠鏡」が設置された。これは「20cm屈折赤道儀」と呼ばれることもあり、本格的な赤道儀式屈折望遠鏡としては国産第1号といわれ、国産の天体望遠鏡では当時最大の口径を誇るものであった。1954年に大改修を行い、2005(平成17)年までの70年以上にわたり、日本で最も長く、来場者に天体の魅力を伝え続けてきた。役目を終えた後、2014年4月からは、国立科学博物館の地球館地下3階、「宇宙を探る」コーナーにて常設展示されている。

本格的な赤道儀としてはニコン初で、当時国産では最大口径だった。2005年まで活躍。

撮影協力:国立科学博物館

撮影協力:国立科学博物館

撮影協力:国立科学博物館

1932

1932

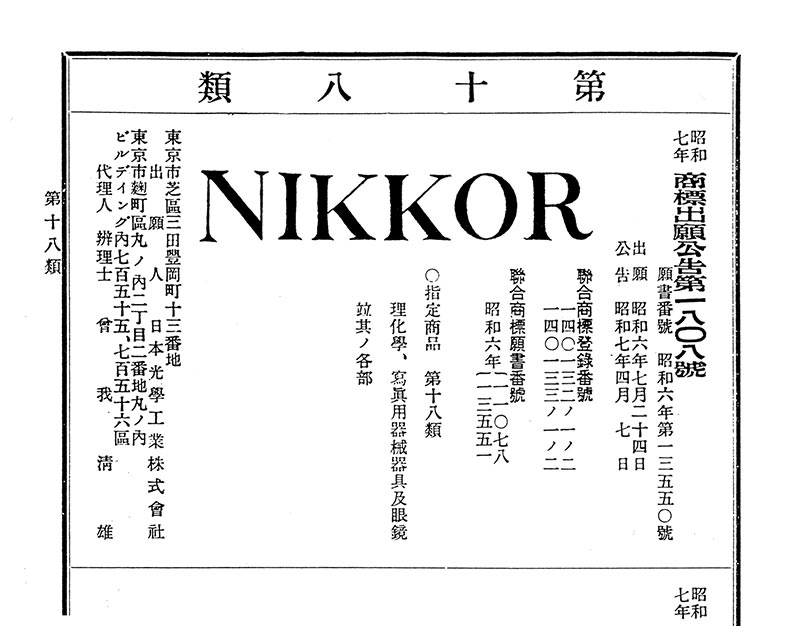

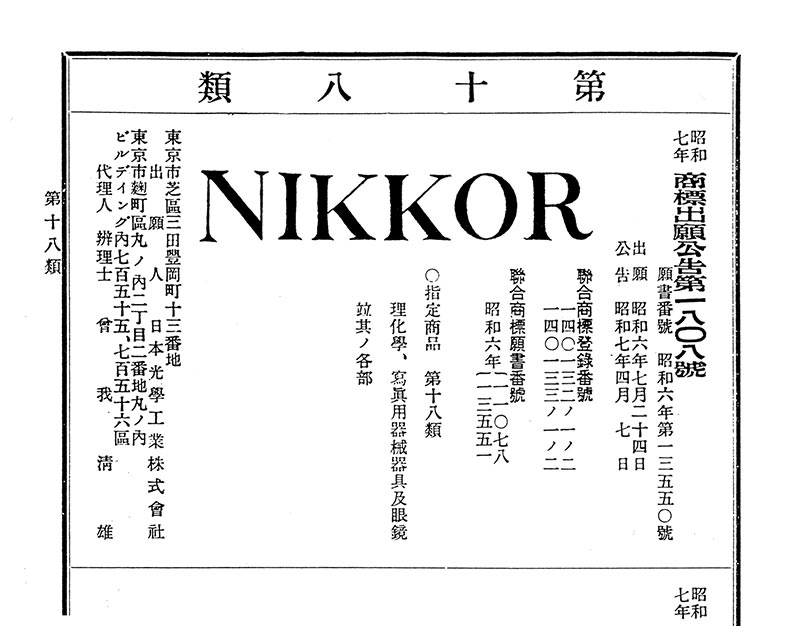

写真レンズの名称をNIKKOR

(ニッコール)に決定

NIKKOR(ニッコール)レンズは、日本人設計者の「外国に頼っていた写真レンズを国産化したい」という強い信念から生まれた。ヨーロッパの光学産業の視察に発った設計者は、ベルリンではカメラ店を一軒一軒訪ねて、写真レンズの情報収集に明け暮れた。ようやく手本となるレンズを手に入れ、日本に戻ってきたが、そこからが本当の苦労の始まりだった。

現在であればコンピューターに頼れるが、レンズを設計するためには複雑な計算をしなければならない。苦心の末に試作品ができても、撮影したら思うような画質にならない。レンズの素材となるガラスも、今とは比較にならないほど種類が少なかった。精密な収差測定試験のあと、分解、測定、組立試験などを行って研究した。

こうした試行錯誤を繰り返して、1929(昭和4)年に最初のレンズ「アニター12cm F4.5」は完成した。その後、数種類のレンズの開発に成功し、写真レンズの製造に見通しがついたので、製品のブランド名が検討された。そこで、社名(当時:日本光学工業)の略称である「NIKKO(日光)」に、当時写真レンズの名前の末尾によく使用されていたアルファベット「R」を付けて、「NIKKOR(ニッコール)」と決定した。この名は1932年に商標登録された。

NIKKOR(ニッコール)の商標出願公告。1931年7月に出願、翌1932年4月に公告され、12月に登録。

1933

1933

航空写真機用NIKKORレンズ

「Aero-NIKKOR」納入

1933年(昭和8)年、地図製作を目的とした航空写真機用レンズを納入したことからNIKKORレンズの歴史は始まる。「空」を意味する「Aero(エアロ)」を接頭語にして「Aero-NIKKOR」と命名された。最初に70cm F5のほか、小型航空写真用として18cm F4.5のNIKKORレンズが納入された。

この歴史的なスタートから「NIKKOR」は発展を続け、日本を代表する高性能レンズの代名詞に成長する。

現存する「Aero-NIKKOR 50cm F4.8」。

1946年〜

世界にとどけ。

世界の総合光学機器メーカーへ

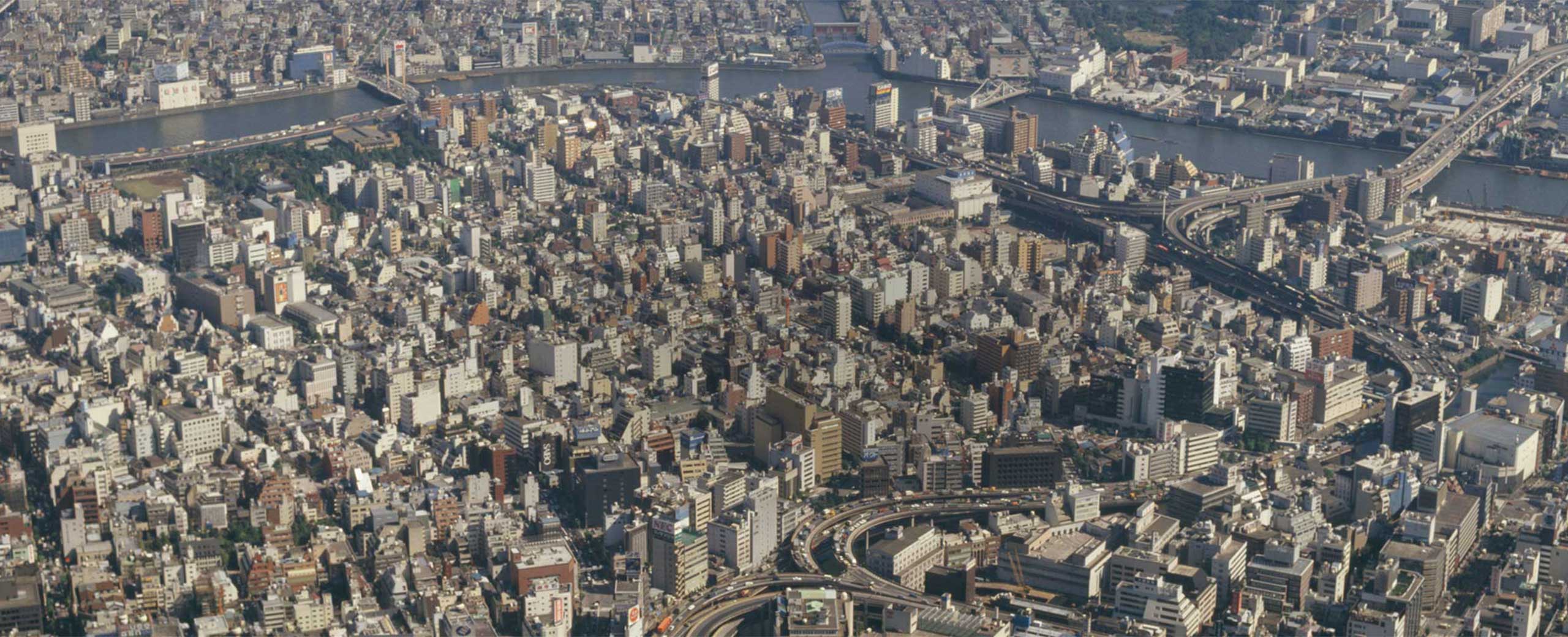

奇跡的なスピードで復興と成長を遂げ、

さまざまな製品が日本から世界へと

飛び立っていった時代。

ニコンの光学機器も、その高性能さが

評価され、

世界が認める

「Made in japan」の一翼を担った。

1946

1946

メガネレンズ「ポインタール」発売

1946

1946

小型カメラの名称をNikon(ニコン)に決定

旺盛な国産カメラの需要に応えるために開発が決定していた小型カメラは、当初、社名である日本光学(当時)の略称であるニッコー(Nikko)をもとに小型という意味を加えて二コレット(Nikorette)の仮称で設計が進められていた。

しかし、将来主力製品となるべき商品名としては弱いとの意見から、Nikkoをベースとして活かし、語尾に「N」をつけて男性的で口調をよくした「Nikon」(ニコン)が正式名称に決まった。

1947

1947

測量機「レベルE型」「トランシットG型」発売

戦後ニコンで初めてつくられた測量機。写真左は「レベルE型」、写真右は「トランシットG型」に改良が加えられ1949年に発売された「トランシットG2型」。

1948

1948

小型カメラ「ニコンI型」発売

1946(昭和21)年9月に設計図が完成してから2年足らず。ニコンカメラの初号機「ニコンⅠ型」は、1948年3月に産声をあげた。研究から完成への過程を通じて苦心が重ねられ、シャッターの軸受けに小型のラジアルボールベアリングを初めて使用するなど、独自の発明考案が盛り込まれた。

「ニコンⅠ型」は、発売に先行して雑誌広告が掲載されるなど、その期待は大きかった。当時、国産カメラの需要は旺盛で、供給が追いついていなかった。

発売にこぎつけたのも束の間、そこからが本当の戦いだった。設計者たちは相次ぐ苦情を真摯に受けとめ、日々改善策を練った。1949年には「ニコンM型」、1950年には「ニコンS型」と、課題を次々に克服し改良が加えられていった。以降、S2型、SP型、そして一眼レフカメラのF型へと進化を遂げていった。誠実に改善がなされ、堅牢かつ精巧に作られたカメラは、「世界のニコンカメラ」として国際的な名声を得ていくことになる。

ニコンカメラの初号機で「ニコン」の名前を初めて冠した製品。発売当初は「ニコン」として売られたが、後続のカメラと区別するため、後に、製品名称に「I型」が追加された。

1948

1948

「万能投影機一型」発売

主に社内用としてつくられていた投影検査機を、平行光線照明法などを採用し再設計した。研究用をはじめ、さまざまな検査や測定の現場で万能ぶりを発揮したため万能投影機と称された。

1950

1950

ニューヨーク・タイムズ、ニコンカメラ、ニッコールレンズの優秀性能を世界に紹介

1950年12月10日、「ニューヨーク・タイムズ」は、ニコンとニッコールの優秀さを賞賛する特集記事を掲載した。

それは、朝鮮戦争取材に特派されてきた写真雑誌「ライフ」の戦場カメラマンたちからの高い評価に基づくものだった。

厳寒の朝鮮半島北部での撮影では、他のすべてのカメラが凍り付いて作動しなかったときにも、ニコンだけが確実に動き、苛烈な現実を記録し続けた。

「ニューヨーク・タイムズ」の記事は、「ニッコールは極めて精度が高く高能率で、ドイツ品よりつぶが揃っている」「過去の日本カメラは外観のみ美しく、内部は組末で性能が悪く工作が劣っていたが、ニコンは精密で、仕上げも美しい」などと報じている。

この記事がきっかけとなり、戦前にドイツ製レンズと肩を並べたニッコールは、ここで完全に世界トップレベルに到達し、「安価だが品質は粗悪だ」という、それまでの「メイド・イン・ジャパン」のイメージを一変させた。

技術立国、日本のスタートである。

1952

1952

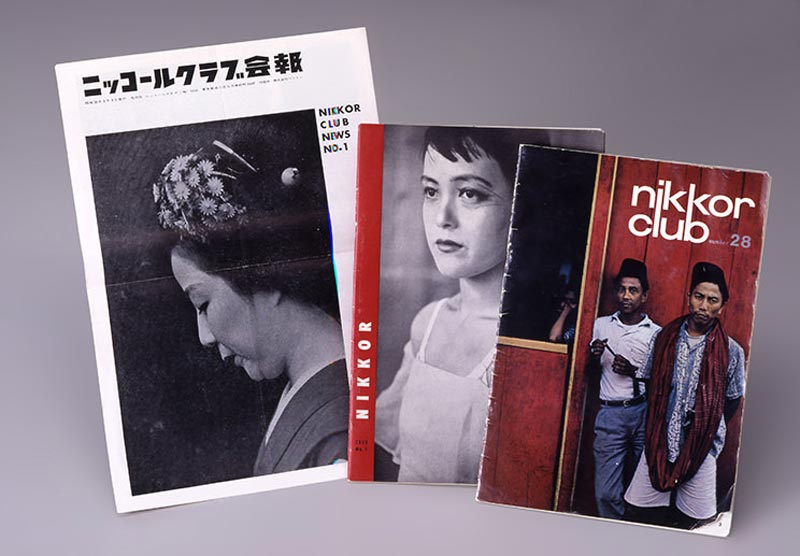

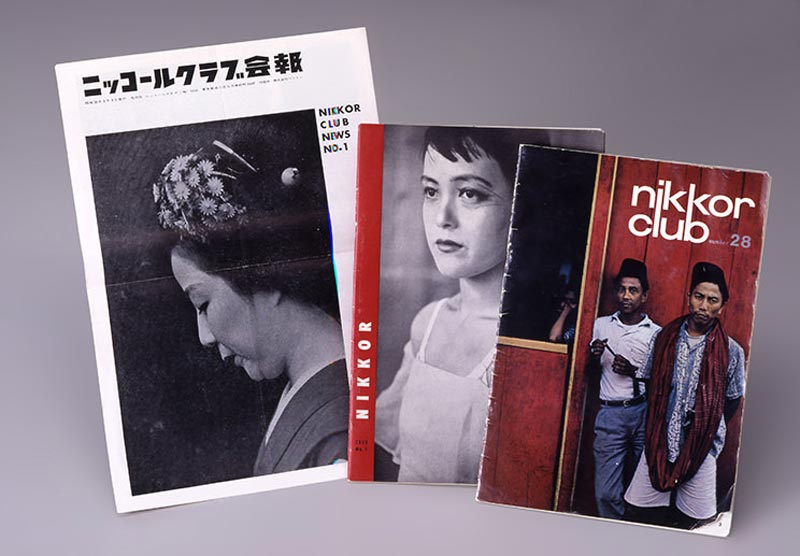

写真文化の向上のため「ニッコールクラブ」設立

ライフの写真家たちによって高い評価と信頼が得られるようになったニッコールレンズは、世界各国の著名な写真家などに愛用されるようになった。一般のアマチュアの間でもニコン・ニッコールに対する関心が高まるなか、ニッコールレンズ愛用者相互の親善友好、国際写真団体との交歓を目的としてニッコールクラブを結成した。

設立発起人には、海外からはライフやマグナムの著名なカメラマン、国内では著名な写真家のほか、小説家、学者、映画俳優なども名を連ねた。

木村伊兵衛、土門拳、三木淳、亀倉雄策、溝口健二、高峰秀子氏などが発起人となり設立。写真は1953年から発刊されている会報誌。中央が創刊号の表紙。

1954

1954

「実体顕微鏡SM型」発売

実体顕微鏡は左右両眼で観察することで立体視が可能。「実体顕微鏡SM型」は、3段変倍系を内蔵し、変倍しても焦点が変わらず、落射照明装置も付属しているこの型は国産では当時唯一のものだった。

1957

1957

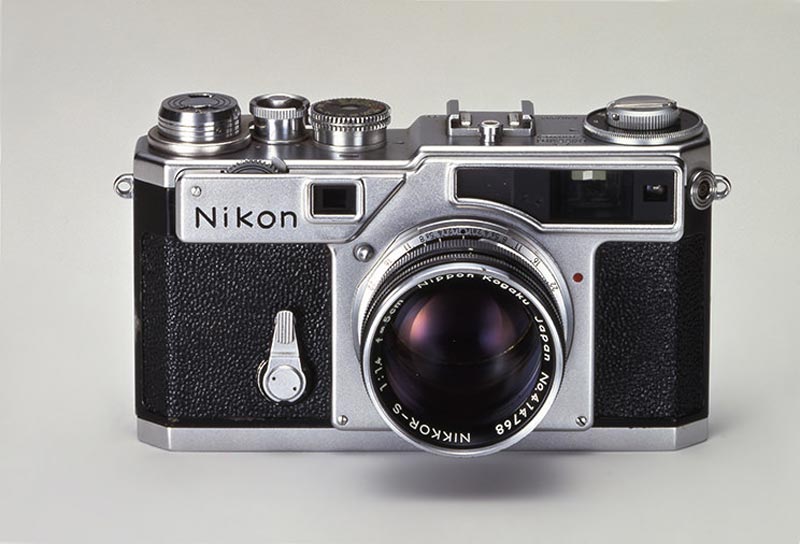

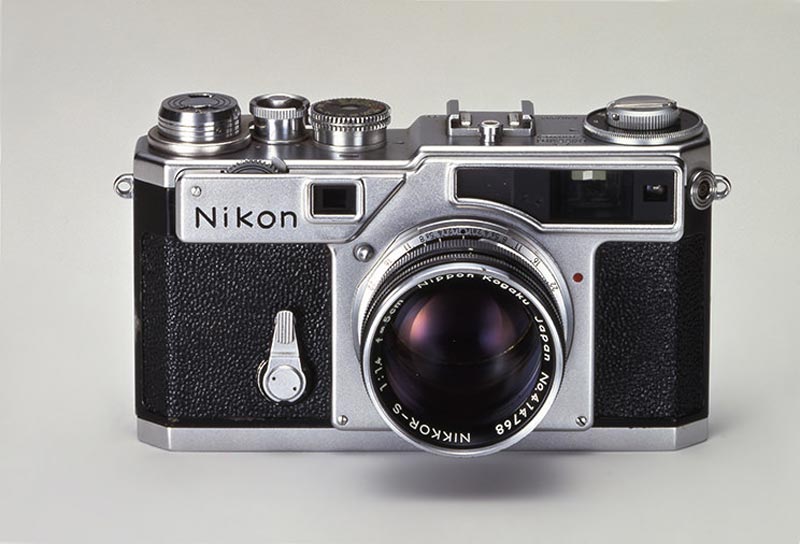

レンジファインダーカメラ「ニコンSP」発売

国産の距離計連動式レンジファインダーカメラの最高峰、伝説の銘機といわれた「ニコンSP」。

最大の特徴である全6種の交換レンズ(焦点距離 2.8・3.5・5・8.5・10.5・13.5cmレンズ)に対応する完全内蔵式ユニバーサルファインダーは、多種類の交換レンズを使用した当時のプロカメラマンから高い評価を得た。「ささやくシャッター」と評価されたほど、静粛性に優れたフォーカルプレーンシャッターは、後幕の加速装置とそのショックを吸収するサイレントブレーキ(コイル状の軸締付け力を利用したもの)方式を採用し、その作動音とショックを極めて小さくすることができた。また、モータードライブ装置(毎秒3コマの撮影可能)、暗い所でファインダーのフレームを照明するファインダーイルミネータ、アクセサリーシューに設けたフラッシュシンクロ接点など、いずれも接続コードを必要としない直結式で、システムカメラへの発展の萌芽となった。ニコン初のセルフタイマーも内蔵。

1958(昭和33)年に開催されたブリュッセル万国博覧会で、「ニコンSP」はニッコールレンズ、光学ガラスとともにグランプリを受賞した。

35mm距離計連動式レンジファインダーカメラ「ニコンSP」。

1959

1959

一眼レフカメラ「ニコンF」発売

ニコンの光学・精密技術を結集した「ニコンF」は国内外で大きな反響を呼び、1973(昭和48)年までの15年間にわたって生産され、ニコンとニッコールのブランドを揺るぎないものにした。

新たに開発されたのはミラーボックスとペンタプリズムおよびバヨネットなどの主要部分で、あとはSPと同じといってもよかった。しかし、ミラーボックスとペンタプリズム機構の開発では、ミラーとレンズ絞りが自動的に撮影後瞬時に開放状態に復帰する機構にする必要があるなど、重要な技術的障壁を越えなければならなかった。

バヨネットマウン卜はステンレス材で、望遠レンズの重量に十分耐えられるものにした。内径も将来を見越して大口径比レンズの使用可能な44mm⌀(ニコンS用は34mm⌀)を採用した。これが「ニコンFマウント」であり、最新のデジタル一眼レフカメラにも採用され、半世紀以上にわたり継承されている。これは、35ミリ判一眼レフカメラ用の独自設計のレンズマウントとしては世界最長である。

「ニコンF」は、実際にフィルムに写る像をファインダーで見ることができる一眼レフ式の特徴を最大限に活かし、ファインダーの視野率を100%にした。シャッター幕は、チタン材(厚さ0.02mm)を採用。シャッタースピードだけではなく、絞りも露出計ニコンメーターと結びつく完全連動方式を実現した。

ニコン初のレンズ交換式一眼レフカメラ。高級一眼レフカメラとしての地位を築いた。

1962

1962

超高解像力レンズ「ウルトラマイクロ・ニッコール」発売

戦後の日本では、かさばる文書をマイクロフィルムに縮小して焼き付けて保存するために、米国の最先端マイクロファイルシステムを導入していたが、アルファベットと比べて漢字は画数が多く、導入されたレンズでは解像力が不十分であった。そこで1956(昭和31)年に高解像度の「マイクロニッコール」を開発すると、印刷会社や電気関係メーカーから、高解像度レンズに関する問い合わせが相次いだ。電子部品の製造に必要な回路原版を作るためには、もっと解像力の高いレンズが求められていた。

こうして1962年8月「ウルトラマイクロ・ニッコール」が開発された。2年後の1964年には、当時世界最高の解像力を誇るレンズの開発に成功。その解像力は、白と黒が対になったストライプ線が、1ミリの中で1,260本も認識できるほど。330ページあるイギリスの小説を、12.6×13.2mmのマイクロフィルムに縮写することに成功した。性能を高く評価された「ウルトラマイクロ・ニッコール」は、国内はもちろん世界市場も席巻した。

「ウルトラマイクロ・ニッコール」は、「史上最も精密な機械」と呼ばれることになる半導体露光装置の核となる技術として受け継がれていく。

フォトリソグラフィー工程に必要なフォトマスク製作用に開発、当時世界最高の解像力を実現したレンズ。

1963

1963

オールウェザーカメラ「ニコノス」発売

高度の耐水・耐圧・耐蝕(しょく)性を備え、水陸両用の「オールウェザーカメラ」として位置づけられたカメラ。

1964

1964

ルーリングエンジン1号機納品

超精密で製作が困難なため、日本では1960年代まで「幻のマシン」と呼ばれていたルーリングエンジン(回折格子刻線機)の国産第1号機となった。

1968

1968

フォトギャラリー「銀座ニコンサロン」開設

企業イメージの浸透と写真文化の向上に貢献することを目的に開設。第1回展示会は「木村伊兵衛の眼」。(1974年「大阪ニコンサロン」開設)

1968

「光電式ロータリーエンコーダRIE型」発売

1969

1969

第1回ニコン フォトコンテスト・インターナショナル(現 ニコン フォトコンテスト)作品募集

「ニコン フォトコンテスト・インターナショナル」は、「世界中の写真愛好家が、プロフェッショナルとアマチュアの枠を超えて交流できる場を提供し、写真文化の発展に貢献すること」を目的とする国際写真コンテスト。第1回のコンテストには世界37カ国から2万1000点を超える応募作品が寄せられた。1974(昭和49)年からニコンカレンダーの写真は、この応募作品の中から選定している。第34回にあたる2012(平成24)年に、歴史あるコンテストを現代の手法や文脈に適合させ、「ニコン フォトコンテスト」と改称。新しい尺度を見出し、新しい機会を創出するために進化を続けている。

1971

1971

アポロ15号に「ニコンフォトミックFTN」が搭載される

1971(昭和46)年1月、ニコンはNASA(アメリカ航空宇宙局)からの依頼に応えてある契約を結んだ。それは、その年の7月に打ち上げが予定されていた、月面着陸・探査を目的とするアポロ15号から、翌年打ち上げ予定のアポロ17号までに搭載する記録用カメラの供給に関するものであった。開発のベースには、1968年に発売されていた「ニコンフォトミックFTN」が選ばれた。

宇宙という極限の環境でも確実にカメラが機能するように要求されたNASAの仕様。それは、潤滑油などの使用材料をNASA指定の特殊なものとすることや、高い耐衝撃性などであった。さらに、外装は太陽光線の反射によるトラブルを起こさないよう黒のツヤ消しとされた。装着レンズは55mm F1.2で、このレンズも黒くツヤ消し塗装が施された。そして6月にはすべての要求を満たした9台のカメラをNASAに納入。この製品は翌月に打ち上げられたアポロ15号とともに月へ向かった。NASA仕様の「ニコンフォトミックFTN」は、その後、宇宙飛行士3名が長期間にわたって居住可能な宇宙実験室、スカイラブにも特殊カメラシステムとして採用された。目的は、地球のオゾン層やオーロラを撮影することであった。

「ニコンフォトミックFTN」をベースにしているが、潤滑油などの使用材料や製品仕様は、NASA指定の特殊なものだった。

1971

1971

精密光波測距装置「MND-2」発売

三菱電機との共同開発により完成。国産で初めて光波による距離測定を可能にした。

1971

1971

「ニコンF2」発売

交換レンズ、アクセサリーなどは「F」との互換性を保ちながら、操作性、速写性、自動化を目指した。プロの使用に耐える高速1/2000秒シャッター搭載、セルフタイマーを利用した2〜10秒のスローシャッター、大型ミラーの採用、裏ぶたの蝶番開閉式の採用、シャッターボタン位置の変更など細部にわたり機能向上がなされた。

1971

1971

「ED(Extra-Low Dispersion)ガラス」の開発

「EDガラス」は、色収差を補正し、鮮明な画像を実現する特殊分散ガラスである。

レンズの色収差は、通常2つの波長による焦点が一致するように補正されるが、望遠レンズ、特にテレタイプの超望遠レンズはこの2波長以外の波長による焦点とのずれの量(2次スペクトル)が大きくなり、色収差が増すことが、描写性能を低下させる原因になっていた。

これを解決するには、低分散ガラスを使用することが有効な結果をもたらすことを確認し、製造にとりかかった。1971(昭和46)年12月、新種光学ガラスPC102「EDガラス」を開発。連続溶解によって他社に先がけて大型化・量産化した。

1972年1月、報道機関向けに「NIKKOR‒H 300mm F2.8」が発売され、札幌五輪のさまざまな競技の撮影に使われた。PC102は、このレンズの初期生産品には間に合わなかったものの、F用300mm以上の望遠レンズやズームレンズに用いられ、レンズ性能を向上させた。

現在「EDガラス」は、交換レンズはもとより、双眼鏡、フィールドスコープにも採用され、さらに派生したガラスは半導体露光装置の投影レンズに用いられ、ニコン製品に不可欠な存在となっている。

「EDガラス」を初めて使用した「NIKKOR-H 300mm F2.8」。

1971

1971

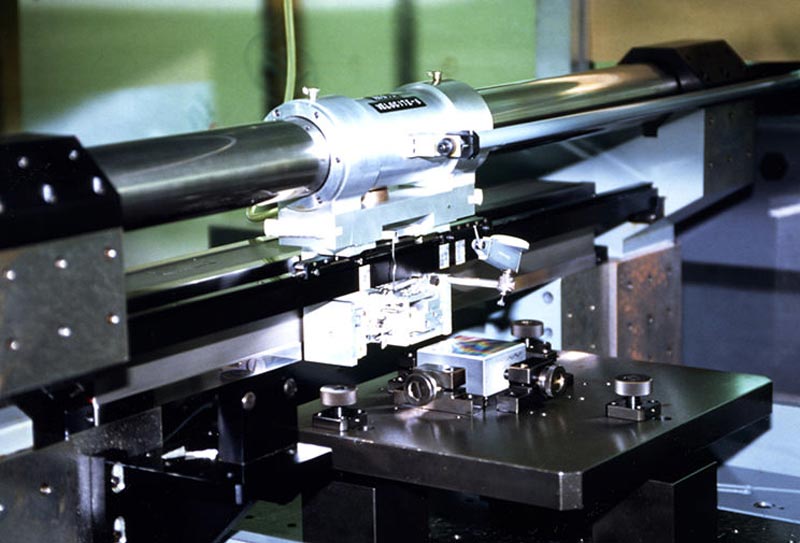

ルーリングエンジン2号機の完成

ルーリングエンジンは、回折格子を製造するための工作機械で「回折格子刻線機」のことである。

1964(昭和39)年、文部省(現 文部科学省)のプロジェクトで、ニコンが製作を担当したルーリングエンジンの国産第1号機が完成した。しかし、それは精度や安定性において実用レベルにはいたらなかった。1960年代後半になっても、日本ではルーリングエンジンは「幻のマシン」だった。

この頃、ニコンでは分光分析機を新事業として検討していた。回折格子はガラスや鏡面に細かい溝を設け、そこを通過する光を回折、干渉させてスペクトルを得る光学部品で、分光分析機のキーパーツである。社内においてルーリングエンジンの必要性が認識されるようになっていた。

ニコンは、ルーリングエンジン2号機の開発を1967年にスタート。予算や納期を考慮し、基本的な機械部分を外注したものの、レーザー干渉計を含むガラス基板搭載ステージの制御システムの開発はニコンで進めた。また、ダイヤモンドカッターの研磨技術、回折格子の量産に向けたレプリカ製作技術などの開発にも取り組んだ。1971年、ルーリングエンジン2号機は完成し、分光分析機「ニコン・モノクロメータG-250」に搭載する2インチ角の回折格子の量産が開始された。「幻のマシン」は現実のものとなった。

ルーリングエンジン2号機の実現は、ニコンが半導体露光装置を開発する大きなきっかけとなった。

ルーリングエンジン2号機。

1976

1976

顕微鏡「バイオフォト」「メタフォト」発売

世界で初めてCF方式による顕微鏡対物レンズの製品化に成功。顕微鏡業界では「100年ぶりの技術革新」といわれた。写真はバイオフォト。

1977

1977

「ニコンF2チタンウエムラスペシャル」の開発

植村直己は、日本を代表する冒険家である。日本人初のエベレスト登頂、世界初の五大陸最高峰登頂、北極圏12,000キロ犬ぞり単独走破、犬ぞり単独行による北極点到達成功など、数々の功績によって、1984(昭和59)年、国民栄誉賞を受賞した。

1976年5月、北極圏12,000キロを犬ぞり単独行で走破し、アラスカに到着した植村を報道フォトグラファーが出迎えた。その時、植村に向けられたカメラのほとんどがニコンだった。過酷な環境で他社のカメラは破損し、ほとんど記録を残すことができなかったのである。

1977年6月、植村はニコンに、北極点犬ぞり単独行に用いるカメラを要望する。そのカメラは極限の低温と衝撃に耐えるものでなければならない。そのため、駆動系には特殊耐寒オイルを塗布し、シャッタースピードの精度はマイナス50℃前後で適正になるように調整した。カメラの上部、底部、ペンタ部、エプロン部のカバーをチタン製に換装した。当時、カメラ部品をチタンで製造できるのはニコンだけだった。植村が犬ぞりで使用するトランクに試作品を入れて、大井製作所の階段から転がり落として衝撃テストを行った。

こうして、1977年12月、世界初のチタン外装の一眼レフカメラとなった「ニコンF2チタンウエムラスペシャル」3台が完成。植村は翌年の北極点犬ぞり単独行とグリーンランド縦断でそのうち2台を使用し、6カ月間の冒険を約180本のフィルムに焼き付けた。

さらに、1982年に南極大陸3,000キロの犬ぞり単独行と同大陸最高峰ビンソン・マシフの登頂のため「ニコンF3」を基本にした「ニコンF3チタンウエムラスペシャル」を製作したが、この年の3月から始まったフォークランド紛争により中止となり、実際の冒険に使用されることはなかった。

(取材協力:植村冒険館、植村直己冒険館)

植村直己のセルフタイマーによる自写像。脚にカメラの影が映っている。

画像提供:文藝春秋

画像提供:文藝春秋

画像提供:文藝春秋

1980年〜

時代をこえろ。

事業領域の拡大、デジタルへの挑戦

コンピューターと通信が進展し、

暮らしも産業も社会も、大きく

変化した激動の時代。

光技術や超精密技術による

技術革新によって、

デジタル社会の

基盤を支え続けた。

1980

1980

一眼レフカメラ「ニコンF3」発売

「ニコンF3」は、ニコンのフラッグシップモデルとして、初めて電子制御式シャッターと絞り優先自動露出機構を採用するなど、当時の最新エレクトロニクス技術を採用した。さらに、ファインダー内表示の液晶化、TTLボディー測光方式の採用、スピードライトのTTL調光などの新機能を搭載。また、モータードライブを付属品としてではなく、カメラとの一体化を考慮して設計し、最高で毎秒6コマの高速モータードライブを実現した。カメラとモータードライブが一体となったデザインはイタリアのジョルジェット・ジウジアーロによるもので、シンプルなフォルムを追求し、ボディーにグリップのふくらみを設け、印象的な赤い線を入れた新鮮なデザインは、その後のカメラデザインに大きな影響を与えた。

最高級電子制御式絞り優先AE一眼レフカメラとして登場した。イタリアのデザイナー ジョルジェット・ジウジアーロによるデザインは、その後のカメラに大きな影響を与えた。

1980

1980

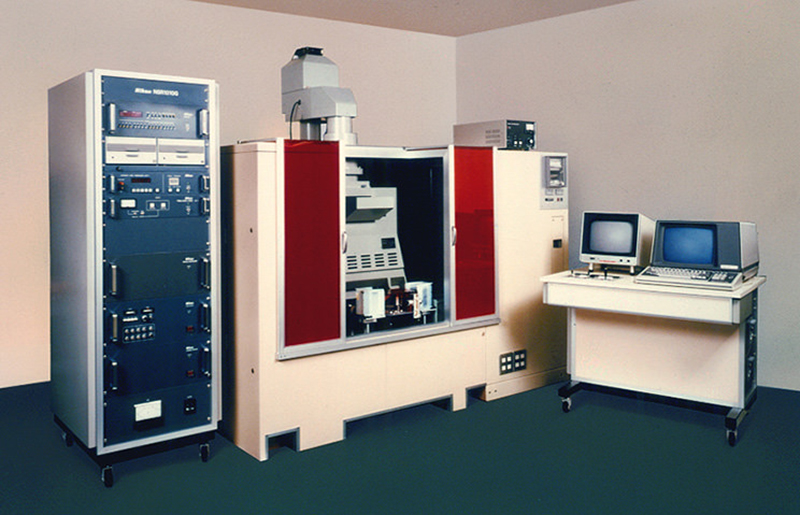

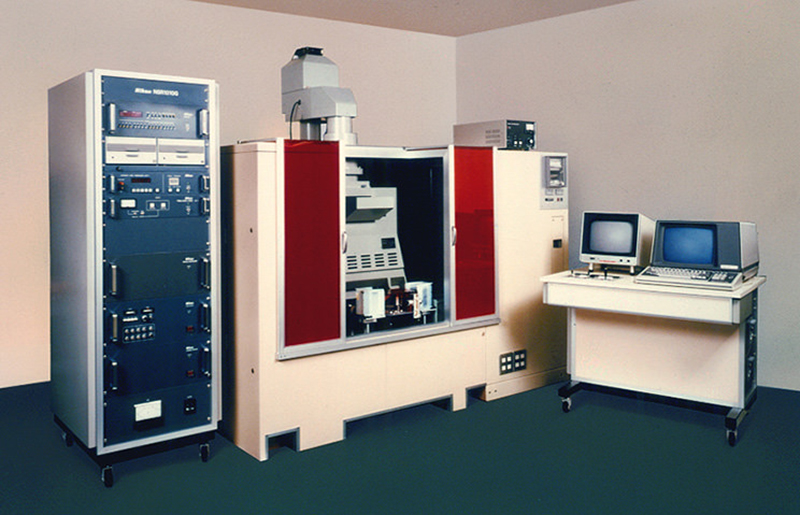

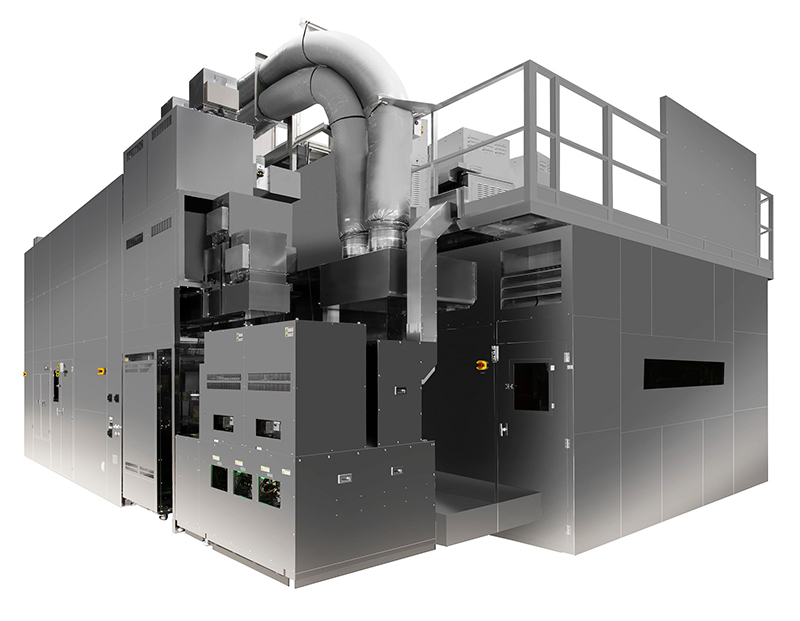

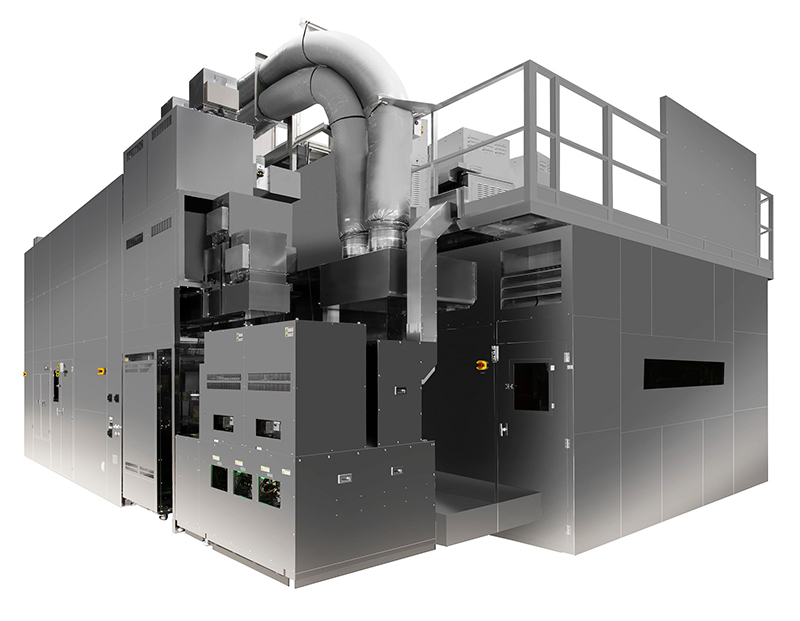

超LSI製造用縮小投影型露光装置「NSR-1010G」発売

1976(昭和51)年3月、通産省(現 経済産業省)の主導で「超エル・エス・アイ技術研究組合(超LSI研)」が発足。超LSI研はニコンに回路パターンを10分の1にする縮小投影型露光装置、ステッパーの開発を依頼した。

このステッパーで核となる技術は3つ。ひとつは、「高精度の解像を実現する投影レンズ」。もうひとつは、「機械の位置を決め、高速かつ高精度で動く移動台(ステージ)」。 超精密かつ高速ステージの課題は、とにかくまっすぐに動くことで、ニコンが開発したものは、東京から富士山頂にあるテニスボールに矢を命中させるほどの精度を誇ったという。そして最後が「光を電気信号に変換し、読み取る光電センサー」。当時のニコンには、これらがすべて揃っていた。

そして、2年後の1978年3月、「試作1号機」を超LSI研に納入。さらに「試作2号機」を完成させ、いずれも高い評価を受けた。

1980年2月には、国産初の商用機、縮小投影型露光装置「NSR-1010G」を発表。1マイクロメートルの高解像度と高い重ね合わせ(アライメント)精度を実現し、超LSIの製造に有望な装置として大きく注目された。

商用機としての国産初のステッパー。次世代の超LSI生産装置として、高い集積度、処理能力、歩留まりを実現。

1981

1981

チタンフレーム「チテックス」発売

世界初のチタンフレーム。従来のニッケル合金フレームに比べ強度が高いうえ、約50%の軽量化を実現。

1981

1981

NASA仕様「ニコンF3」がスペースシャトル「コロンビア号」に搭載される

1978(昭和53)年の秋、NASA(アメリカ航空宇宙局)からスペースシャトルに搭載するカメラ製作の依頼があった。

NASAの要求は、250枚の写真が撮れ、撮影途中でもフィルム交換ができる自動露出カメラを1年半で完成させるというもの。ニコンは当時開発中であった「ニコンF3」をベースに、250枚撮りの「F3“ビッグカメラ”」と72枚撮りの「F3“スモールカメラ”」を1980年5月に納入。翌年、スペースシャトル「コロンビア号」に「F3“スモールカメラ”」が搭載された。

1981

1981

「ニコンフィールドスコープ」発売

1982

1982

ウェハ検査顕微鏡装置「オプチステーション」発売

「オプチステーション」とは、ウェハを自動搬送し、目視外観検査を効率化する装置。1979(昭和54)年に発売したウェハ表面検査装置NICIS-MX2に代えて製品化した。

主に半導体製造のリソグラフィ工程・エッチング工程における外観検査に使用され、歩留まりの向上や製造ラインの安定化に寄与。

1983

1983

コンパクトカメラ「ニコンピカイチ(L35AF)」発売

ニコン初のコンパクトカメラ。ニコンで初めてカメラに愛称をつけるという試みが行われ、製品名「L35AF」とともに「ピカイチ」の愛称で呼ばれた。

1983

1983

一眼レフカメラ「ニコンF3AF」発売

「ニコンF3」のボディーを基本に、ファインダーとAFレンズの信号授受をボディー経由で行うためボディーに信号用接点を設け、レンズ側に駆動モーターを組み込んだ。

AF機構の開発に挑戦した「ニコンF3AF」。

1983

1983

生物顕微鏡「アルファフォト(ALPHAPHOT)YS」シリーズ発売

1976(昭和51)年に開発した画期的な光学系CFシステムを実習用生物顕微鏡に拡げ、性能の向上を図った。軸上色収差および倍率色収差がきわめて少ないCF光学系を備えたことにより、医学部・歯学部学生の実習用顕微鏡のクラスでは最高級の性能をもつものとなり、位相差装置、落射蛍光装置、簡易偏光装置など高級機に準じた付属品の利用が可能になった。

光学系CFシステムを実習用生物顕微鏡に拡げた「アルファフォトYS」。

1984

1984

35mmフィルムダイレクト電送装置「NT-1000」発売

ニコンでは、1979(昭和54)年半ばごろから、電子画像分野の調査を開始していた。1984年、共同通信社とともに開発した、世界初の35mmフィルムダイレクト電送装置「NT-1000」(モノクロ写真用)を報道向けに発売。この装置は、引き伸ばしたプリントを電話回線で送信する従来のシステムを革新。35mmのネガフィルム、ポジフィルムから直接画像を読み取ることができ、モニターを確認しながらトリミングや、手書きの文字を同時送信することが可能で、即時性が求められる報道現場のニーズに応えた。さらに、1988年には、フィルムを使わない、モノクロ専用の電子カメラ「QV-1000C」と交換レンズ「QVニッコール」、電送装置「QV-1010T」で構成されるスチルビデオカメラシステムを発売。この技術がやがて、ニコンのデジタルカメラシステム開発へと繋がっていく。

世界で初めての35mmフィルムダイレクト電送機として、共同通信社と共同開発のもと完成。

1984

1984

縮小投影型露光装置「NSR-1010i3」発売

1985

1985

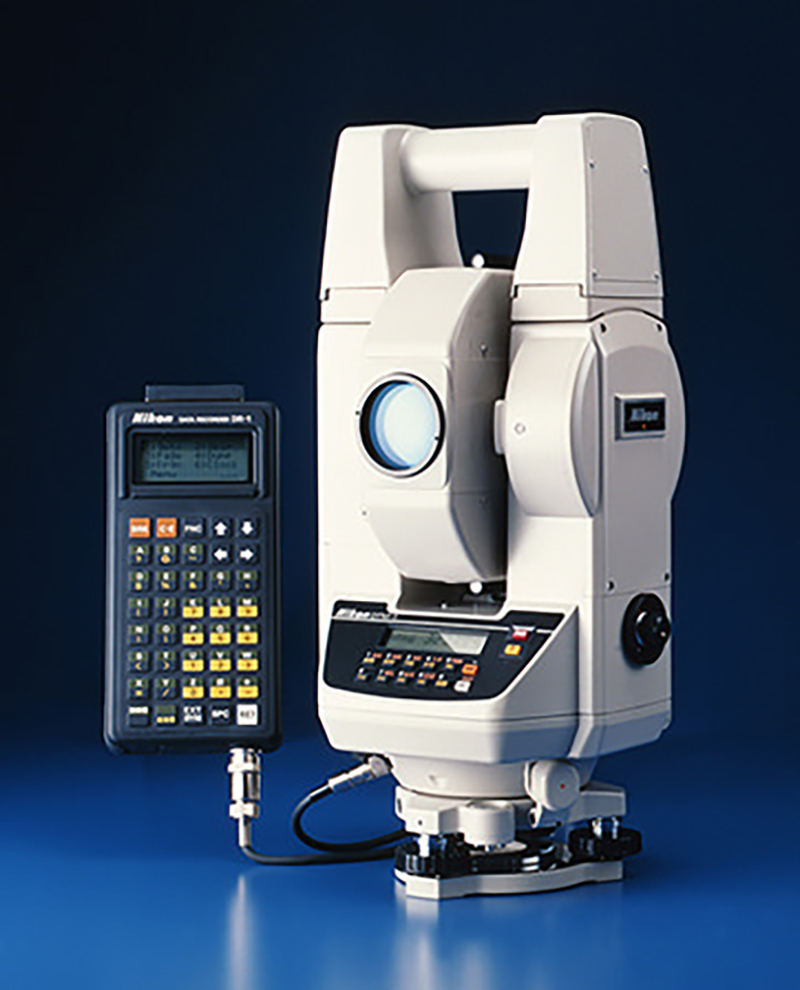

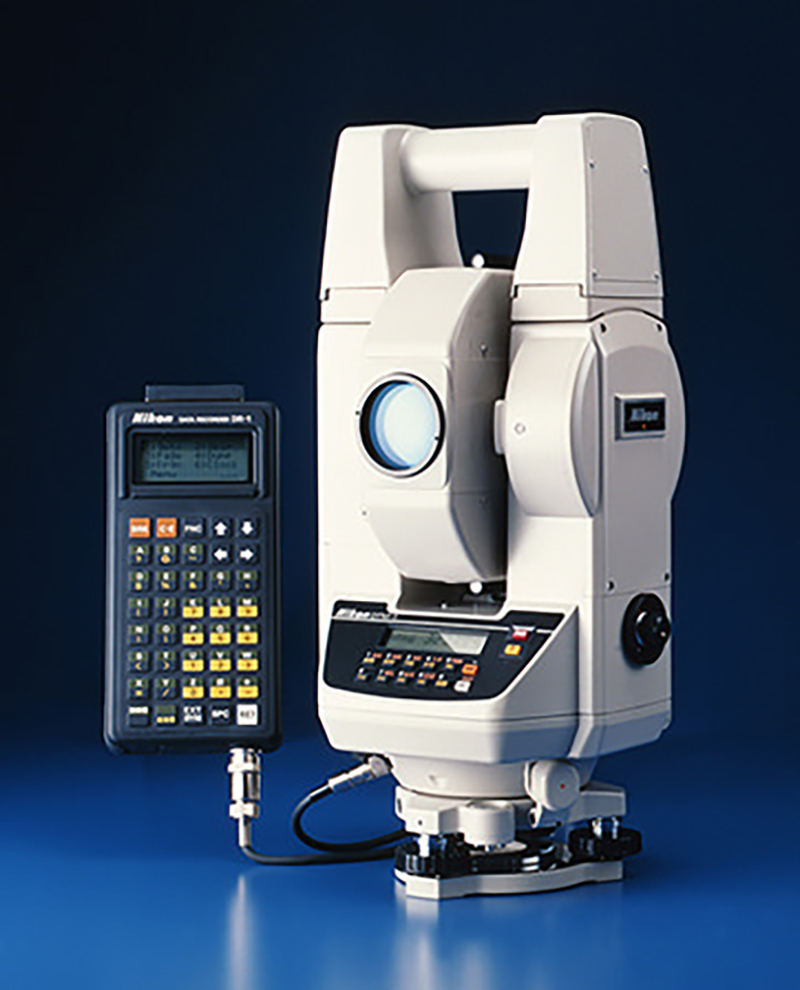

トータルステーション「DTM-1」発売

ニコン初のトータルステーション。ニコンで初めて、全面にわたって電子化した測量機でもある。

1986

1986

三次元測定機「トライステーション600/600M」発売

ニコン独自設計による初の三次元座標測定機。国産機では初の空間測定精度5マイクロメートル以内を達成。

1986

1986

「ニコンF-501」発売

ニコン初のボディー駆動型オートフォーカス一眼レフカメラ。

1986

1986

大型基板用露光装置「NSR-L7501G」発売

ニコンは、半導体露光装置の技術を活かして、液晶ディスプレイ製造用などのFPD(フラットパネルディスプレイ)の露光装置開発に取り組んだ。ディスプレイの基板となるガラスプレートの上に3〜5マイクロメートルの回路(スイッチ)を形成する露光装置を目指し、1986(昭和61)年に、大型基板用露光装置「NSR-L7501G」を発売。当時の半導体露光装置の露光範囲は最大30mm角であったが、この装置は75mm角までの対応を可能にした。

ニコン初の液晶露光装置。液晶ディスプレイのニーズが高まり、いち早く市場に投入。

1988

1988

縮小投影型露光装置「NSR-1505EX」発売

1988

1988

「株式会社ニコン」に社名変更

1988(昭和63)年4月1日、日本光学工業株式会社は「株式会社ニコン」として新たなスタートを切った。当時、すでに「ニコン」というブランド名は、各分野で高い信用を得ていた。世界的にも広く浸透し、信頼を集めている名称を有効に活かし、国際企業として発展していくための社名変更であった。

当時、同時に新たに制定されたNikonロゴタイプとシンボルパターン。

1988

1988

35ミリフィルムスキャナー「LS-3500」発売

35ミリフィルムで撮影されたカラー画像をデジタル信号に変換してコンピューターに入力する。

1992

1992

水中AF一眼レフカメラ「ニコノスRS」発売

水中でのAF撮影を可能にした「ニコノスRS」。

1995

1995

CNC画像測定システム「NEXIV」発売

CNC(コンピューター数値制御:Computer Numerical Control)画像測定システムは、光学測定技術とコンピューターによる画像処理技術を用いて各種精密機器・電子部品等の被検物(ワーク)の寸法・形状を、高精度に自動測定・検査する装置である。

電子、自動車部品などの製品の微細化、高精度化に伴い、部品の表面に触らずに測る、非接触光学測定の重要性がますます大きくなってきた。一方、生産のオートメーション化に伴い、計測検査工程の現場においても大量に、迅速に、そして、精密に自動で測ることが強く求められていた。こうした要請に対し、「人間の視覚と判断の自動化」をコンセプトに開発したのが「NEXIV(Nikon EXcellent Intelligent Vision system)」である。

「NEXIV」はCCD カメラで取り込んだ画像から被検物のエッジを検出、データ処理し、複雑な測定を高精度で行う。採用したテレセントリック光学系は、ピントがズレて像がボケても、その大きさは変わらない(遠くても近くても同じ大きさに見える)。像の寸法が一定で変化しないため、画像測定や画像処理に最適な光学系である。

ニコンは、この革新的な光学技術の開発により「もはや人間の視覚では不可能な検出、精度、スピード」を実現。ますます複雑化する先端精密部品の検査工程で高品質維持に貢献している。

画像処理技術により非接触での高精度測定が可能。コンフォーカル(共焦点)タイプは、同一視野内における2次元および高さ方向の測定も可能。

1995

1995

デジタル一眼レフカメラ 「E2/E2s」発売

富士写真フイルム(現 富士フイルム)と共同で開発した、独自の縮小光学系を搭載した一眼レフ型デジタル(スチル)カメラ。主要なFマウントレンズを利用できた。

1995

1995

縮小投影型露光装置「NSR-S201A」発売

0.25マイクロメートル以下のデザインルールに対応した世界初のレンズスキャニング方式 KrF エキシマステッパー(KrFスキャナー)。

1996

1996

ネイチャースコープ「ファーブル」発売

観察物を双眼で“そのまま”観察することができる携帯型の実体顕微鏡。

1996

1996

研究用生物顕微鏡「ECLIPSE E800」発売

光学系を、無限遠補正光学系「CFI60システム」に一新。同焦点距離が60mmに。

1997

1997

デジタルカメラ「COOLPIX 100/300」発売

ニコン初のコンパクトデジタルカメラ。写真の「COOLPIX 100」は、PCカードスロットに差し込むことでダイレクトにデータ転送できるユニークな構造。 「COOLPIX 300」はペンタッチによる操作が可能。

1999

1999

ノンプリズム測距機能搭載型トータルステーション「GF-212/215C」発売

レーザー光を使用してプリズムなしでも測距が可能なノンプリズム測距機能を搭載。

1999

1999

デジタル一眼レフカメラ 「D1」発売

ニコン デジタル一眼レフカメラ「D1」は、「きれい」・「はやい」・「つかいやすい」をコンセプトとし、画質、速さ、寸法・質量、価格等、すべての面において画期的なレンズ交換式 AF 一眼レフタイプのデジタルカメラだった。

1996(平成8)年に、社長直轄のプロジェクトが立ち上げられた。その目的は、2年を期限とする本格的なデジタルカメラ新製品の開発であった。設計その他の部署から集められた10人ほどの精鋭がこの課題に取り組むこととなる。当初、現場のリーダーから、デジタル技術の蓄積が少ない現状において2年での開発は難しい、せめて3年は欲しいという申し出があった。しかし「今のニコンにその時間はない」と、2年での開発に取り組んだ。そして、まず1998年4月にコンパクトデジタルカメラ「COOLPIX 900」を、その翌年の1999年9月には、プロフェッショナル向けのデジタル一眼レフカメラ 「D1」を発売する。画質性能や操作性、機能性などに優れた、高い総合力を持ち、さらにその価格は当時のライバル機の1/3の65万円という画期的なもので、デジタル一眼レフカメラが本格的に普及するきっかけをつくった。その後もニコンは、プロフェッショナルの期待を超えるフラッグシップモデルを生み出し続け、その優れた資質は、最新のニコンデジタル一眼レフカメラ「D5」へと受け継がれている。

総合画質性能と高速性能を兼ね備えたレンズ交換式一眼レフタイプのデジタルカメラ。一般ユーザーも視野に入れた価格設定で、後のデジタル一眼レフカメラの普及に貢献。

2000

2000

液晶ディスプレイ用露光装置「FX-21S」発売

液晶ディスプレイ用露光装置「FX-21S」は、マスク上の回路パターンを複数の投影光学系で結像し、走査露光およびステップ移動を繰り返して、ガラスプレートに露光する装置である。

当時、ノートパソコン用のディスプレイとして市場を確立していた TFT(Thin Film Transistor=薄膜トランジスタ)方式アクティブマトリクスカラー LCD は、新たな応用分野として、デスクトップ型パソコンのモニターにも採用され始めていた。また、15(インチ)型クラスのパネルを利用したテレビモニターにも採用されるなど、液晶パネルによる大型テレビも視野に入れた開発が進んでおり、より大きな市場が形成されていくと予測されていた。

「FX-21S」は、当時主流となっていたステッパー(ステップ・アンド・リピート=逐次移動露光)方式で露光・転写するのではなく、5 本の投影レンズで構成した新光学系を用いて、一度の走査露光で30型ワイドまでのディスプレイを焼き付けうる新しい露光方式機。また、露光範囲の拡大によりスループットの飛躍的向上を実現した。

ニコン独自のマルチレンズシステムを採用し、液晶ディスプレイの大型化に対応。

2000

2000

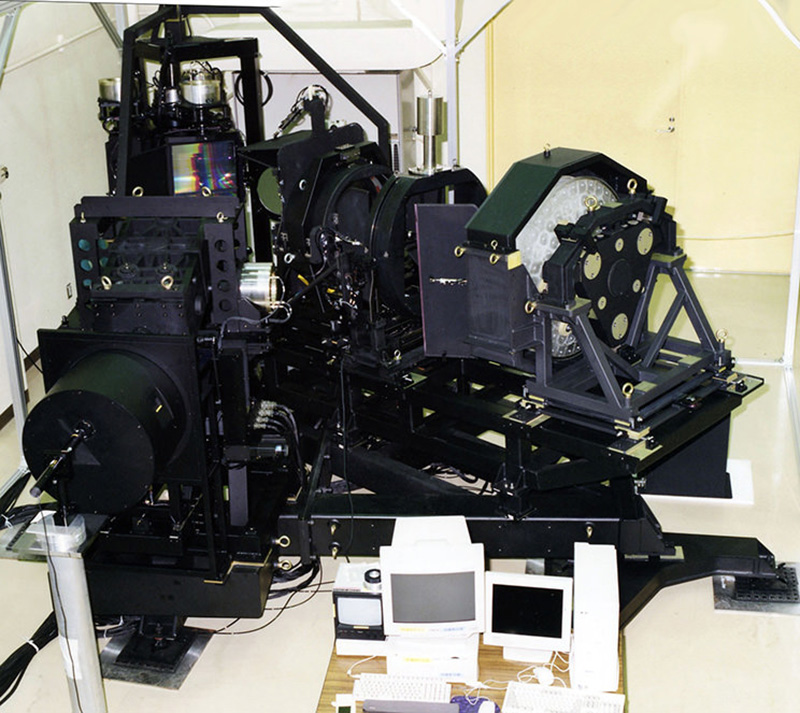

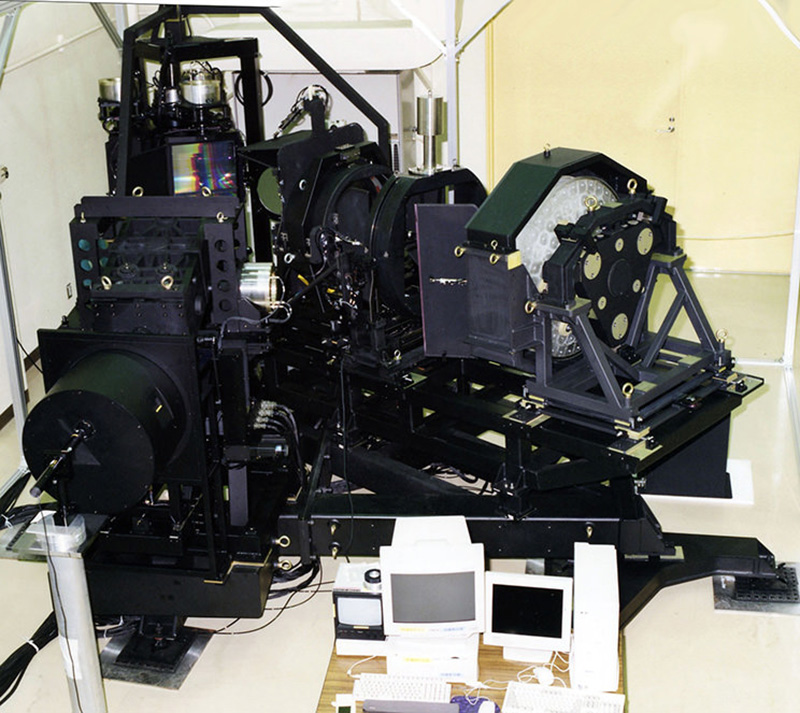

国立天文台の大型光学赤外線望遠鏡「すばる」プロジェクトに、高分散分光器「HDS」と微光天体分光撮像装置「FOCAS」を納品

ハワイ島、マウナ・ケア、標高4205メートル。世界有数の天体観測に適した山頂には、各国の優れた望遠鏡が数多く集まっている。そのひとつ、「すばる望遠鏡」に搭載されている、高分散分光器「HDS(High Dispersion Spectrograph)」と微光天体分光撮像装置「FOCAS(Faint Object Camera And Spectrograph)」の開発にニコンが携わった。光学望遠鏡を用いた研究では、写真を撮る観測装置、高分散の分光観測装置、高感度の低分散分光観測装置の基本3装置がそろっている必要がある。すばる望遠鏡では、写真撮影が「主焦点カメラ」、高分散分光が「HDS」、低分散分光装置が「FOCAS」となる。

「HDS」は、遠くの天体から届く光をスペクトルに分ける分光器である。宇宙が誕生して間もない頃にできた古い星の元素組成を調べることにより、各種元素の生成の歴史を解明するなど、天体の高分散スペクトル観測で活躍している。そして、宇宙の果てとも言える遠方銀河の発見に威力を発揮しているのが、ニコンが本体や主要レンズ群の製作を担当した「FOCAS」である。

2000(平成12)年2月、「FOCAS」が初観測を迎えた。観測史上最も遠い128.8億光年先の銀河を発見しただけでなく、2006年に発表された「最も遠い場所にある天体ベストテン」のうち、9個をすばる望遠鏡の主焦点カメラで発見し、「FOCAS」によってその存在が確認された。

「HDS」は、2005年4月の発表によると、観測史上最も鉄組成の少ない星を発見し、元素組成の測定にも成功した。その天体の鉄組成は、太陽のわずか25万分の1。これにより、宇宙初期の元素組成がどのようなものであったかが次第に明らかになると期待されている。

すばる望遠鏡に取り付けられた「FOCAS」。

©国立天文台

©国立天文台

©国立天文台

©国立天文台

©国立天文台

2001

2001

縮小投影型露光装置「NSR-S306C」の発表

100ナノメートルルールのデバイスの量産に対応したレンズスキャニング方式ArF エキシマステッパー(ArFスキャナー)。

2003

2003

ニコングループのブランドシンボル制定

「未知の可能性と信頼の融合」をコンセプトに、新しいブランドシンボルを制定。幅広く認知されているブラックの「Nikon」のロゴタイプと、イエローのブランドカラーはそのままに、未知の可能性への挑戦を「連続した光」で表現している。時代のニーズを的確にとらえ、お客様の期待に応えたい。ニコンのブランドシンボルには、絶えず技術革新に挑み、夢の実現に向け情熱を持ち続けるという、そんな願いが込められている。

光をモチーフにした新しいブランドシンボル。

2004

2004

一眼レフカメラ「ニコンF6」発売

先進機能とニコンFシリーズの伝統を受け継ぎ、あらゆる撮影者の厳しいニーズに応える最高級フィルム一眼レフカメラとして登場。

2006

2006

ArF液浸スキャナー「NSR-S609B」発売

ArF液浸スキャナー「NSR-S609B」は、LSI製造の要である回路パターンをシリコンウェハに露光する装置であり、ニコンが他社に先がけて業界に提案した液浸露光技術により技術の方向を大きく変えた画期的な製品だ。投影レンズとウェハの間を純水で満たすことで、大気中で露光する従来方式では不可能であったN.A.(開口数:レンズ性能を表す指標)1.0の壁を世界で初めて突破し、N.A. 1.07を実現した。

IT革命の根幹を担う超LSIの高集積化が進むにつれ、ICの回路を形作る線の幅を細くする必要がある。しかし、光を使って焼き付けるというICの製造方法では、空気の屈折率の関係から、どうしてもそれ以上細くできないという理論的な限界(壁)があった。液浸露光技術は、半導体露光装置のレンズとウェハとの間を、空気(屈折率1.00)よりも屈折率の高い「純水(屈折率1.44)」で満たすことにより、液体自体をレンズのように使ってより高い精度を達成するもの。これにより今までの限界を大きく超えた55ナノメートル(1ナノメートル=100万分の1ミリメートル)以下でのIC製造が可能になった。さらに、この液浸露光技術は、従来の半導体露光装置の原理や基本構造を大きく変えることなく搭載できるため、IC進化の要求にも迅速に対応できる。

液浸露光技術を初めて採用した半導体露光装置。大気中では原理的に超えることのできなかったN.A. 1.0の壁を世界で初めて破り、N.A. 1.07を実現。

2007

2007

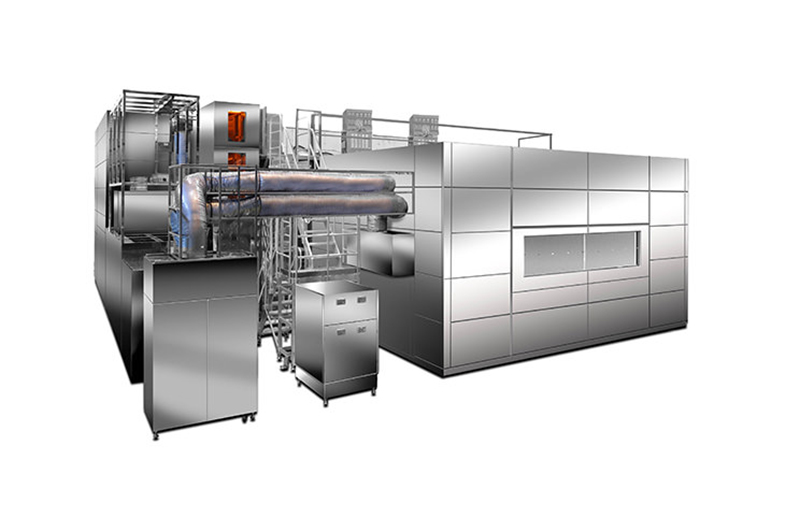

細胞培養観察装置「BioStation CT」発売

バイオサイエンス分野では、特に再生医療や創薬などにおいて、ライブセル(生きた細胞)を利用した研究や産業化が、ますます活発に行われると予想されている。ライブセルは、普段、生物の体内と同じ温度37℃、湿度95%、CO2濃度5%に管理されたインキュベータと呼ばれる装置の中で大切に育てられている。このライブセルを安全かつ安定的に培養して、細胞の品質管理を容易にするのが、細胞培養観察装置「BioStation CT」(Cell Tracking)である。これまでは、ライブセルを顕微鏡で観察する過程でインキュベータから取り出さなければならなかったが、このわずかな間でも、細胞の活性が低下してしまったり、カビなどに汚染されたりしてしまうことがあった。

「BioStation CT」では、これまでの発想を逆転し、インキュベータの中に顕微鏡を搭載するという画期的な方法を採用して、試料を取り出すことなく、ライブセルを培養しながら観察できる。品質管理された細胞を大量培養できるという意味では、「BioStation CT」はラボラトリーオートメーションを初めて実現する装置とも言える。実験的な採用だが、すでにiPS細胞や、がん細胞の研究でも利用され、期待する成果も出てきている。

インキュベータの中に顕微鏡を搭載し、ライブセル観察の可能性を拡げた。

2009

2009

FPD露光装置「FX-101S」発売

近年、液晶ディスプレイは大型化と高精細化がますます進んでいる。ハイビジョン液晶テレビの画素数は200万を超えており、1画素を構成する赤、緑、青のそれぞれの色に光を通すスイッチの数は600万(200万 x 3色)を超える。この目に見えないほど細かなスイッチとなる回路を液晶ディスプレイの薄いガラスプレートに焼き付けているのが、FPD露光装置である。

効率よく液晶ディスプレイを製造するためには、より大きなエリアの回路を一回で焼き付け、1枚のガラスプレートからより多くのディスプレイパネルが取れることが求められる。ニコンは、ガラスプレートの大型化に「マルチレンズ・アレー方式」で応えた。これは投影レンズ複数本を精度よく並べて広い範囲を焼き付けるとともに、各レンズの露光パターンを滑らかにつなげるセルフキャリブレーションシステムにより、一度に大きな面積を精度よく露光することを可能とするものだ。

「FX-101S」は、世界で初めて約3メートル×3メートルの第10世代プレートサイズに対応し、大型テレビ、ノートパソコン、液晶モニターなどの急速な普及を促進。ニコンのFPD露光装置は、大きくする技術で情報社会をリードしている。

第10世代(約3メートル角)のマザーガラスに対応し、60インチ以上の大型パネルも効率的に量産可能に。

2009

2009

ArF液浸スキャナー「NSR-S620」発売

ダブルパターニングを用いた量産プロセスに対応した半導体露光装置。

2009

2009

ベルギーのMetris NV(現 Nikon Metrology NV)を完全子会社化

2010

2010

国際宇宙ステーション(ISS)でデジタル一眼レフカメラ「D3S」、「D3X」、NIKKORレンズが使用される

ニコンは2009(平成21)年に、国際宇宙ステーション(ISS)内での記録撮影用として、NASA(米国航空宇宙局)に、デジタル一眼レフカメラ「D3S」11台と交換レンズ「AF-S NIKKOR 14-24mm f2.8G ED」7本を納入。さらに2010年にはロシア連邦宇宙局が国際宇宙ステーション(ISS)の運営を委託している、S.P.コロレフ ロケット アンド スペース コーポレーション“エネルギア”に、宇宙での記録撮影用として、「D3S」1台と「D3X」2台、「AF-S NIKKOR 400mm f/2.8G ED VR」などの交換レンズ、ソフトウェア、アクセサリー類を納入した。いずれもISSのアメリカ区画、ロシア区画の船内および船外活動で活躍している。

2010

2010

超解像顕微鏡「N-SIM」「N-STORM」発売

生命科学分野の最先端研究において、生きた組織や細胞をより鮮明に観察したいという要望は普遍のものであり、光学顕微鏡は不可欠な機器となっている。しかし、観察の対象物、たとえば複数のたんぱく質分子などが、従来の光学顕微鏡の解像限界といわれる約200ナノメートル以下に接近している場合、それらを分離して観察することができないため、電子顕微鏡による観察が行われてきた。2つの超解像顕微鏡は、従来の光学顕微鏡の限界を大きく上回る分解能を実現し、生きた細胞の微細構造や分子レベルでの観察を可能にした。

構造化照明顕微鏡法という技術を用いた「N-SIM」。縞状のパターンを照明して生じるモアレ縞に微小構造の画像情報を変換して取り込み、空間周波数解析処理により細かい構造体の形を復元する画期的なしくみで、従来の光学顕微鏡の約2倍(115ナノメートル)の分解能を実現する。生きた組織や細胞をより鮮明に観察することが可能だ。

確率論的な再構築光学顕微鏡法を採用した「N-STORM」。これは、複数の蛍光画像から高精度に検出した蛍光色素1分子ごとの位置情報を重ね合わせ、1枚の高分解能蛍光画像を再構築する。従来の光学顕微鏡の約10倍の超解像度を実現し、細胞内の構造体レベルよりも一歩踏み込んだ分子レベルで観察することを可能にしている。

超解像顕微鏡技術を通じて、生物、医学、医療の研究機関、大学で行われている最先端研究のさらなる発展を支えている。

従来の光学顕微鏡では到達することのできなかった高い分解能を実現。写真は、従来の光学顕微鏡の解像度の約2倍を達成した「N-SIM」。

2010

2010

非接触マルチセンサー3D計測システム「HN-6060」発売

精密加工の現場で要求される設計値に従った非常に厳しい加工精度を実現するためには、高度な加工技術とともに、高精度な計測が欠かせない。従来、加工部品の検査には接触式の測定機が用いられてきたが、短い時間で測定することが難しく、時間を短縮すると測定点数が少なくなり、評価は不完全なものとなってしまう。

代わって用いられるようになったのが、被検物にレーザー光を照射し大量の点群データを取得することで、被検物の「形状」そのものを測定する、非接触式の三次元測定機である。しかし、一般的な非接触式三次元測定機は、数百から数十マイクロメートル程度の精度しかなく、それよりも高い数マイクロメートルの精度が要求される精密加工の分野では、実用的ではなかった。

非接触マルチセンサー3D計測システム「HN-6060」は、独自に開発した光切断センサーにより、非接触式でありながら接触式と同等の高精度な測定を実現した。また、測定データの高速デジタル変換処理により1秒間に12万点ものデータを取得することで、効率的な測定を実現している。

従来は時間をかけて測定しても不完全な評価しかできなかった歯車なども、このシステムによる高速・高精度な測定によって、ほんの数分で歯先から歯底までの形状を正確に把握することができるようになった。

従来の測定機では取得困難であった被検物の形状、Waviness(うねり)などを一度の測定で取得可能。

2011

2011

レンズ交換式アドバンストカメラ「Nikon 1 J1」「Nikon 1 V1」発売

ニコン初のレンズ交換式アドバンストカメラ。静止画と動画を高次元で融合させた。写真は「Nikon 1 J1」。

2012

2012

デジタル一眼レフカメラ「D4」発売

高感度・高画質と同時に優れた高速性能を実現した、ニコンデジタル一眼レフカメラのフラッグシップモデル。現場から寄せられた数々の要望を反映し、操作性や信頼性を極限まで追求した。

2013

2013

惑星分光観測衛星SPRINT-A(ひさき)に、ニコン製主鏡を搭載

2013(平成25)年9月14日、宇宙航空研究開発機構(JAXA)は、鹿児島県の内之浦宇宙空間観測所より、惑星分光観測衛星SPRINT-Aを搭載したイプシロンロケットの打ち上げに成功した。その後、SPRINT-Aは無事軌道に投入され、「ひさき」と命名された。「ひさき」は地球を回る高度約1000kmの人工衛星軌道から金星や火星、木星などを遠隔観測する世界で最初の惑星観測専用の宇宙望遠鏡であり、ニコンは望遠鏡の主鏡(口径20cm)を製造することでこのプロジェクトに参加している。主鏡の母材はSiC(炭化ケイ素)であり、この材料は非常に硬く加工が難しいが、精密加工技術を駆使することで完成させた。

これまでも陸域観測技術衛星「だいち」(打ち上げ:2006年1月)、赤外線天文衛星「あかり」(同2006年2月)、金星探査機「あかつき」(同2010年5月)など多くの人工衛星や探査機の開発に参加してきた。今後も高精度な光学設計や加工技術で、宇宙空間の観測・測定に挑戦するプロジェクトをサポートしていく。

2015

2015

コンパクトデジタルカメラ「COOLPIX P900」発売

広角24mm相当から超望遠2000mm相当(35mm判換算)までをカバーする光学83倍ズームを搭載。色収差の補正に優れたスーパーEDレンズを採用した大口径レンズにより、超望遠撮影時でも鮮鋭感のある美しい描写が可能。

2015

2015

英国のOptos Plcを完全子会社化

2015

2016

2016

ArF液浸スキャナー「NSR-S631E」発売

7ナノメートルノードプロセスの半導体量産用(マルチプルパターニング対応)として開発されたArF液浸スキャナー。

2016

2016

FPD露光装置「FX-68S」発売

1.5マイクロメートルの高解像度を達成した第6世代プレートサイズ対応露光装置。

2016

2016

デジタル一眼レフカメラ「D5」発売

格段に向上した動体捕捉力や高感度画質をはじめとする高いパフォーマンスで、幅広いシーンと被写体に対応したフラッグシップモデル。

2016

2016

レンズ交換式カメラ用の「NIKKOR」レンズ、累計生産本数1億本を達成

2016

2016

ニコン初のアクションカメラ「KeyMission 360」「KeyMission 170」「KeyMission 80」の発表

-

「KeyMission 360」

-

「KeyMission 170」

-

「KeyMission 80」

ニコン初のアクションカメラ「KeyMission」シリーズは、自らの限界に挑み、新たな挑戦に臨む冒険者に、過酷な環境にも耐えうる防水・耐衝撃性能とニコンが誇る光学技術・画像処理技術で応える。

2016

2016

英国のMark Roberts Motion Control Limitedを完全子会社化

2017年〜

未来を描け。

光とともに、次の100年へ

さまざまな光学機器を通じて、

いつの時代も

普段の暮らしから

人類の挑戦にまで

寄り添ってきたニコン。

技術とアイデアが生み出す

ソリューションで、

確かに歩み続ける。

次の100年に向かって。

2017

2017

双眼鏡「WX」シリーズ発売

圧倒的な広視界と視野周辺までシャープでクリアな見え味を実現。天体観測に最適な高性能モデルの新しいラインナップ。写真は「WX 7x50 IF」

2017

2017

創立100周年

創立100周年記念事業の一環として「ニコン創立100周年記念ロゴ」を制定。ニコン創立100周年記念製品の発売のほか、世界各地でイベントやキャンペーンを開催。

2017

2017

デジタル一眼レフカメラ「D850」発売

有効画素数4575万画素と最高約9コマ/秒の高速連写性能。FXフォーマットベースフルフレーム4K UHD(3840×2160)動画にも対応し、表現領域を大きく拡げる。

2018

2018

FPD露光装置「FX-103SH」「FX-103S」発売

第10.5世代のプレートサイズに対応。4K・8Kテレビ、高精細タブレットの液晶パネル、有機ELパネルなどの量産に最適な露光装置。

2018

2018

フルサイズミラーレスカメラ「Z 7」発売

フルサイズミラーレスカメラ「Z 7」は、新開発のZマウントシステムを採用した最初のモデルだ。

空間を丸ごと切り取る。それがZマウントシステム構想のきっかけだった。Fマウント59年の歴史で培ったあらゆる知見に基づき、「光をより純粋な形で撮像素子へと導く」光学設計を追求。たどり着いたのが内径55mm、フランジバック16mmの新しいマウントだ。Zマウントシステムの核となるこのマウントは、光学性能を新たな次元へと引き上げる、大きな可能性を秘めている。レンズの設計自由度は格段に高まり、明るさ、解像度、ピント精度などをこれまで以上に追求した新たなレンズが生まれ、極めて明るいレンズ、かつてなかった焦点距離のレンズ、独自の描写特性を備えたレンズなど、個性豊かなレンズも実現可能となる。

「Z 7」は、像面位相差AF画素搭載の裏面照射型CMOSセンサーを採用し、有効画素数4575万画素と常用感度ISO 64~25600を両立。493点のフォーカスポイントが、撮像範囲の水平、垂直約90%という広い範囲をカバーする。優れた光学テクノロジーと画像処理テクノロジーで自然な見えを実現する電子ビューファインダーを搭載。ミラーレスカメラならではの小型・軽量ボディーながらしっかりと握れるグリップと堅牢さを備えている。

新開発したZマウントシステムを採用。NIKKOR Zレンズの真価を実感できる、有効画素数4575万画素の高画素モデル。

2019

2019

光加工機「Lasermeister 100A」発売

ニコンは光加工機「Lasermeister 100A」を、「誰にでも使える金属加工機」をコンセプトに、ものづくりに新たな市場と産業を創出することを目的に開発。

長年に渡って、「史上最も精密な機械」と言われる半導体露光装置によって培われた、ニコンの高度な光利用技術と精密制御技術を活用することで、従来の「大きい」「高価」「操作が複雑」という金属加工機のイメージを刷新し、高品質・小型化・低価格化を実現した。

光加工機は、ニコン独自の金属加工機で、造形・肉盛りといった金属3Dプリンターの要素マーキング、接合、さらには研磨まで、レーザーによる様々な金属加工を高精度で容易に行うことができる。

2019

2019

創薬研究の支援を行う「Nikon BioImaging Lab」をボストンに開設

2020

2020

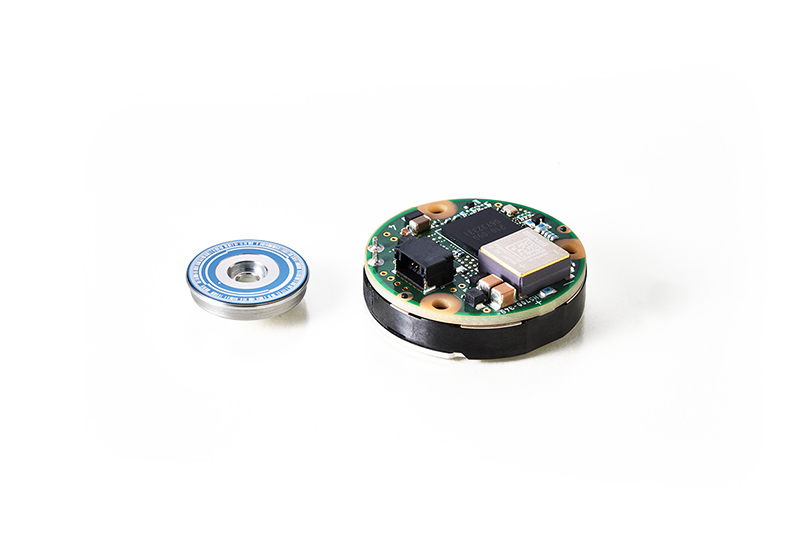

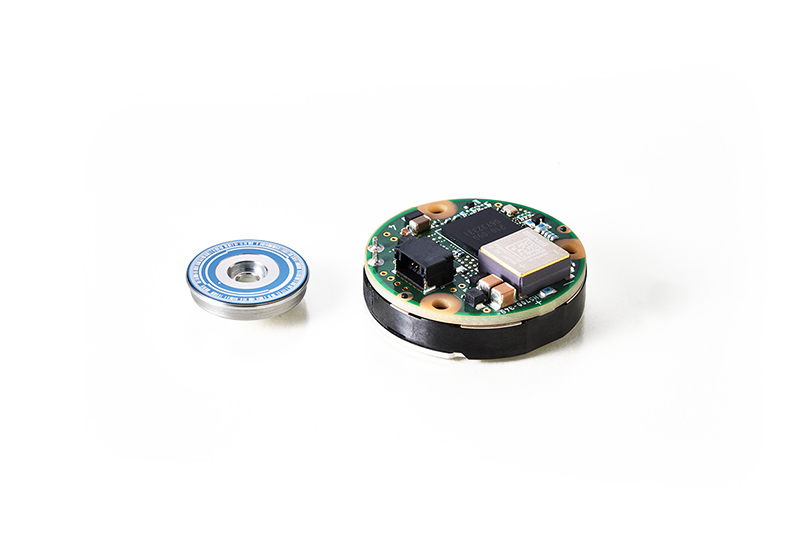

協働ロボット用関節ユニット インテリジェントアクチュエータユニット「C3 eMotion」発売

また、2つのエンコーダを組み込んだニコン独自の「ダブルエンコーダ構造」を採用。これにより、外力を感知してロボットを安全に停止させたり、人がロボットを直接動かして動作を記憶させる「ダイレクトティーチング」など、さまざまな機能をロボットに盛り込むことが可能だ。

次世代においては、人と同じ空間で共に作業する協働ロボットへの期待が高まる一方、ロボットの関節部はさまざまなパーツで構成されているため、製造には高度な技術とノウハウが必要とされてきた。「C3 eMotion」は、Connect(接続)、Control(制御)、Cooperate(協働)をコンセプトに、自由で容易なロボット設計を実現させた。

「C3 eMotion」は、ニコンが従来から得意とするエンコーダをはじめ、モータ、減速機、駆動回路、ブレーキをパッケージ化した協働ロボットの関節ユニット。複数のインテリジェントアクチュエータユニットを組み合わせて使用することで、ロボットメーカーのみならず、ロボット設計のノウハウを持たないエンジニアの方にもロボットづくりを容易にした。

2020

2020

デジタル一眼レフカメラ「ニコン D6」発売

ニコン史上最強のAF性能と、高速連続撮影、高速画像送信でスポーツ・報道系のプロフェッショナルフォトグラファーの期待に応えたニコンFXフォーマットデジタル一眼レフカメラのフラッグシップモデル。

2020

2020

双眼鏡「10×25 STABILIZED」発売

携帯性に優れた折りたたみ式の小型・軽量ボディーに、ニコンのコンパクト双眼鏡として初めてSTABILIZED(手ブレ補正)機能を搭載。

2020

2020

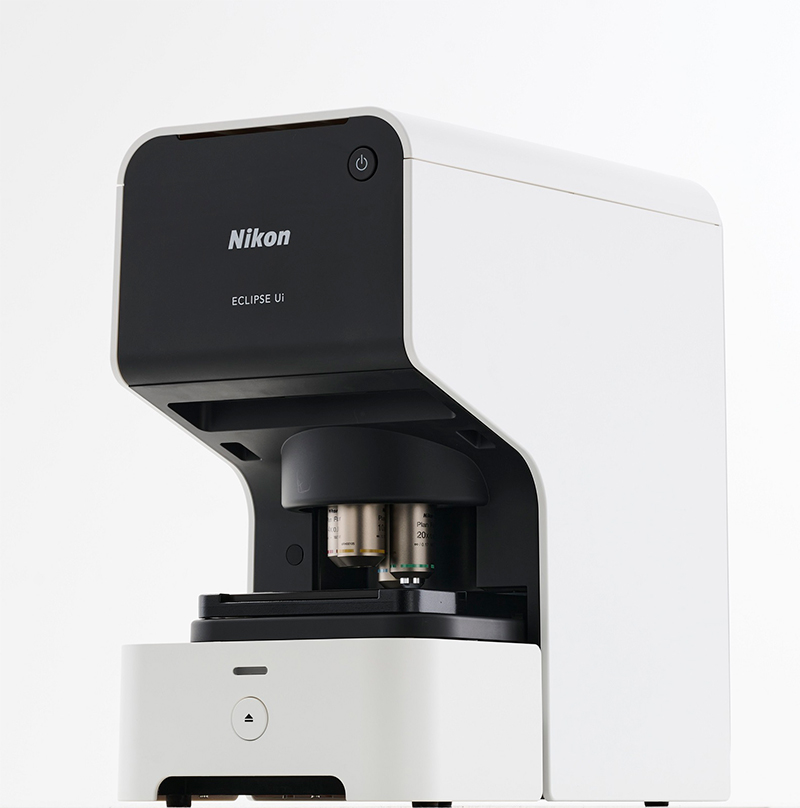

教育用顕微鏡「ECLIPSE Ei」発売

操作方法を動画で学ぶことができ、直感的に操作できるデザインを特長とした教育用顕微鏡。顕微鏡デジタルカメラや画像統合ソフトウエアなどの関連製品と組み合わせることで顕微鏡画像を共有することができ、遠隔授業など教育現場の新しいコミュニケーションツールへのニーズに対応。

2020

2020

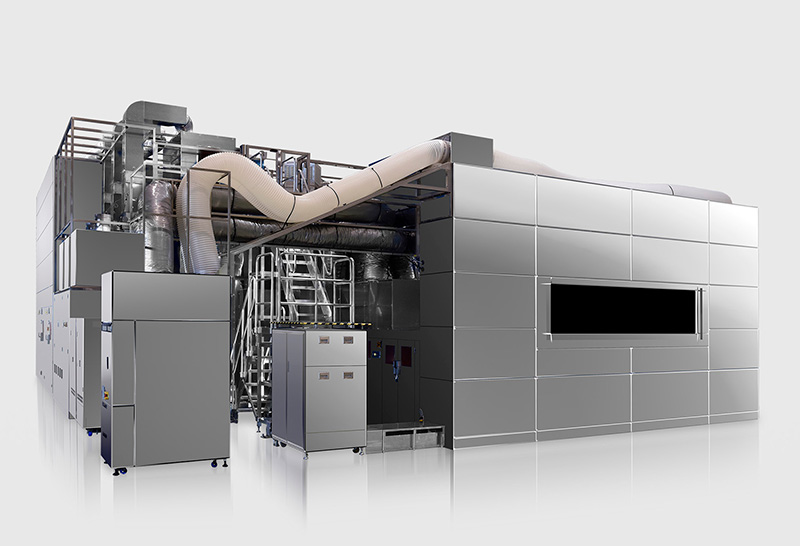

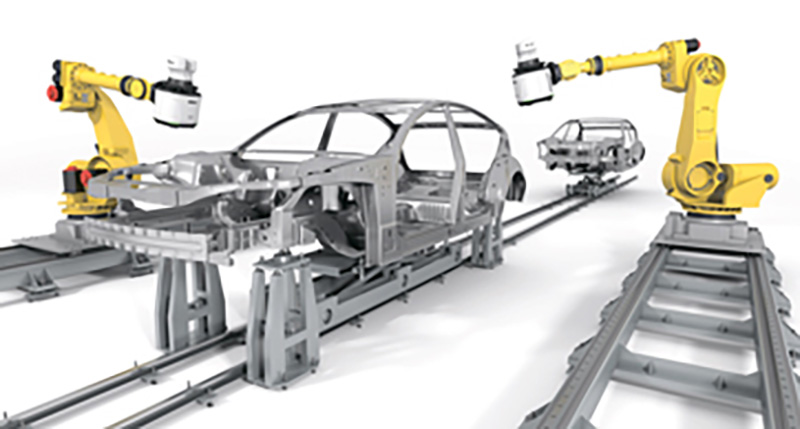

大規模空間非接触測定機「APDIS」シリーズ発売

ニコン独自の光利用技術により、数十マイクロメートルオーダーの精度で自動車や航空機など、主にサイズが大きい対象物の三次元座標を非接触で測定可能。小型・軽量でロボットアームなどに設置可能なため、自動車生産工場では被検物を検査室に持ち込むことなく生産ライン上で検査ができ、工場の生産性向上にも貢献している。

2021

2021

米国の宇宙航空機部品受託加工会社Morf3D Inc.(現 Nikon AM Synergy Inc.)に出資、子会社化

2021

2021

光加工機「Lasermeister 102A」発売

チタン合金による金属造形が可能な光加工機。従来製品の「Lasermeister 101A」と比較し、約2倍の造形速度を実現している。

2021

2021

共焦点レーザー顕微鏡システム「AX」「AX R」発売

高解像な8K×8K画像、視野数25mmの広視野画像を取得可能な共焦点レーザー顕微鏡システム。細胞にやさしい低褪色・低光毒なイメージング、画像統合ソフトウエア「NIS-Elements C」による直感的な操作も実現し、脳神経やがんのメカニズム解明、幹細胞や創薬などさまざまな分野の研究の可能性を広げる。

2021

2021

ゴルフ用レーザー距離計「COOLSHOTシリーズ」を一新

目標物までの距離を赤外線レーザーによって瞬時に測定するゴルフ用レーザー距離計。「COOLSHOT PROⅡ STABILIZED」、「COOLSHOT LITE STABILIZED」、「COOLSHOT 50i」、「COOLSHOT 20i GⅡ)」の4製品にラインアップを拡充し、目的や用途に応じた選択が可能に。

2021

2021

ミラーレスカメラ「ニコン Z fc」発売

撮る楽しみに加えて、カメラを持つ楽しみにもこだわったミラーレスカメラ。ニコンの歴史的なカメラにインスパイアされたデザイン、高い性能と操作性を有しながらも気軽に持ち運べる小型・軽量ボディーが特長。

2021

2021

光加工機「Lasermeister 1000SE」「Lasermeister 1000S」発売

超短パルスレーザーと内蔵の非接触3D計測で、高精度かつ容易な除去加工をさまざまな材料で実現。CADデータを基に加工データの自動作成ができるため、生産ラインにおける属人的な工程の削減や統合、品質管理の簡素化など、DX(デジタルトランスフォーメーション)にも貢献する。

2021

2021

FPD露光装置「FX-6AS」発売

高機能モバイル機器に用いられる高精細有機ELパネルや液晶パネル製造に最適な露光装置。新開発の投影レンズを搭載し、高解像度、高精度アライメント、高スループットを実現。スマートデバイスの進化を支えている。

2021

2021

フルサイズミラーレスカメラ「ニコン Z 9」発売

「ニコンが考えるフラッグシップミラーレスカメラのあるべき姿を提示する」。Z 9は、そのコンセプトのもとに誕生した。

ミラーレスでは当たり前とされてきた電子ビューファインダーの表示遅れを解消するとともに、撮影中も常に視界を提供する「Real-Live Viewfinder」によってブラックアウトそのものを排除。これまで撮ることが難しかった決定的瞬間を捉えることを可能にした。

有効画素数4571万画素を実現した積層型CMOSセンサーの高速読み出しと、演算能力を飛躍的に向上させた画像処理エンジンEXPEED

7により、オートフォーカス速度も精度も、別次元に進化。

また、大幅な向上を果たした被写体検出性能により、9種類の被写体を自動的に検知。今まで捉えることが難しかった瞬間を、構図とシャッタータイミングのみに集中して撮影できるようになった。

このように数々の革新的な機能を搭載する一方で、その造形はフォトグラファーの常識に寄り添うことを追求している。グリップしたときに手のひらにふれる面積を増やすことで重量感を抑え、身体的な負荷を軽減。多くのスタッフやプロフォトグラファーのリアルな声を聞き、形状の調整を繰り返すという独自の手法を徹底した。

「ニコン Z 9」は、ニコンの最先端技術を結集させ、静止画・動画ともにニコン史上最高の機能・性能を備えた「ニコン Z シリーズ」初のフラッグシップモデル。

2022

2022

大口径超望遠単焦点レンズ「NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S」発売

究極の光学性能を追求する「S-Line」に属する、NIKKOR Z レンズ初の超望遠レンズ。1.4倍テレコンバーターを内蔵し、1本で400mmと560mmの焦点距離に対応する。新開発の「メソアモルファスコート」は、あらゆる方向からの入射光に対して優れた反射防止性能を発揮。また、AF駆動用モーターには新開発「シルキースウィフトVCM(ボイスコイルモーター)」を搭載し、高速で高精度、かつ静粛を同時に実現したAF制御が可能に。

2022

2022

超望遠単焦点レンズ「NIKKOR Z 800mm f/6.3 VR S」発売

PF(Phase Fresnel:位相フレネル)レンズを NIKKOR Z レンズで初めて採用し、超望遠レンズでありながら軽量・小型化を実現。さらにレンズの重心位置を従来よりもボディー側に寄せる設計により、流し撮り時でもレンズのコントロールがしやすくなっている。

2022

2022

超小型マシンビジョンカメラ「LuFact」発売

従来、人が目視で行っている製造工程の監視や外観検査などを自動化するためには、高感度や高解像度の撮影が高速ででき、且つ、小型・軽量で取り付けの自由度が高いマシンビジョンカメラが求められる。

LuFactは、高感度、高解像度なカメラでの撮影が可能なうえ、画像処理を行うI/F変換ユニットを分離させることで、超小型化を実現。ものづくりの現場における業務の効率化やDX化の推進に貢献する。

デジタルカメラで長年にわたって積み重ねてきた独自の画像処理技術から生まれたニコン初のマシンビジョンカメラ。

2022

2022

大口径超望遠単焦点レンズ「NIKKOR Z 600mm f/4 TC VR S」発売

究極の光学性能を追求する「S-Line」に属する超望遠レンズ。焦点距離を1.4倍に拡大するテレコンバーターを内蔵し、1本で600mmと840mmの焦点距離に対応する。

2023

2023

アディティブマニュファクチャリング事業の統括会社Nikon Advanced Manufacturing, Inc.を米国に設立

2023

2023

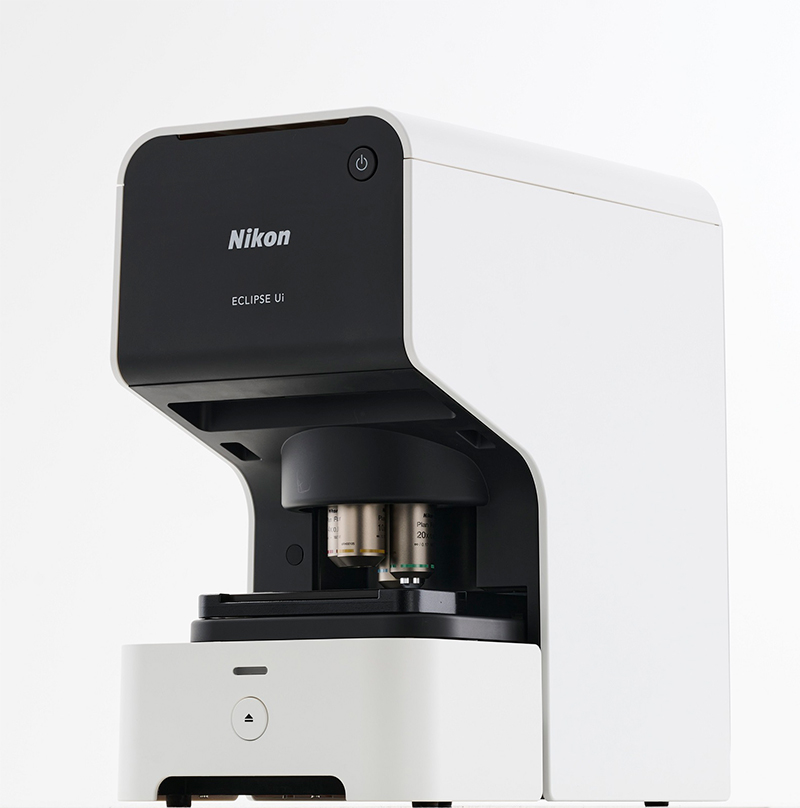

医療用のデジタルイメージングマイクロスコープ「ECLIPSE Ui」※1発売

医療機器としてはとしては日本初 ※2のデジタルイメージングマイクロスコープ。顕微鏡でありながら接眼レンズをなくしたユニークなデザインが特長。

- ※1医療機器届出番号:14B2X10066000001(販売名:「デジタルイメージングマイクロスコープ Ui」)

- ※22023年4月12日現在、医療機器届出済みの、デジタル画像表示光学顕微鏡として。ニコン調べ。

2023

2023

大型検査用CT装置「VOXLS 40 C 450」発売

X線とCT(コンピュータ断層撮影)機能を用いて、高精度の計測や内部形状の把握、欠陥を解析し、小型部品から大型部品まで多様な非破壊検査を行うことが可能。

2023

2023

フルサイズミラーレスカメラ「ニコン Z 8」発売

ニコンZシリーズのフラッグシップモデル「ニコン Z 9」と同等の高い機能と性能を、堅牢性・信頼性に優れた小型・軽量ボディーに凝縮し、幅広いジャンルにおいて、さらなる映像表現の可能性を追求するフォトグラファーや映像クリエイターに向けたモデル。

2023

2023

林業・業務用レーザー距離計「Forestry Pro II J」発売

樹木や対象物の高さ・距離を測定する、林業・業務用レーザー距離計。ゴルフ用レーザー距離計「COOLSHOT」シリーズと同じレーザー測距技術を活用することで素早い測定を可能にしている。

2023

2023

超望遠ズームレンズ「NIKKOR Z 180-600mm f/5.6-6.3 VR」発売

高い機動性と優れた操作性を備える超望遠ズームレンズ。幅広い焦点距離をカバーすることで、レンズを交換することなく多彩な撮影を楽しむことができる。

2023

2023

SLM Solutions Group AG(現 Nikon SLM Solutions AG)を完全子会社化

2023

2023

「ANA Future Promise特別塗装プロペラ機」にニコンのリブレットフィルムが採用

レーザーと微細加工技術を組み合わせ、流体と接触する面にサメの肌を模した形状を形成する加工である、リブレット加工。この加工を施したフィルムを航空機に装着することにより、液体や気体の不規則な流れによる摩擦抵抗を低減し、エネルギー効率を向上させることが可能となる。航空機の燃費改善やCO2排出量削減に寄与する。

2023

2023

「NIKKOR」レンズ発売90周年

さまざまなプロモーションの一つとして、記念ロゴを制作。ロゴには、「NIKKOR」誕生以来歴史的に功績を残したレンズや、象徴的なレンズのシルエットを取り上げている。

2023

2023

多回転バッテリレスアブソリュートエンコーダ「MAR-M700MFA」を発売

「MAR-M700MFA」は、世界で初めて※1全固体電池を搭載したことにより、ニコンの従来のバッテリレスアブソリュートエンコーダよりも保証温度が向上し、メンテナンスフリー化を実現。また、故障の兆候を事前に察知し、部品交換やメンテナンス時期を事前に知らせる予知保全機能や角度精度の自己補正機能も新たに搭載した。

- ※12023年11月20日現在、発売済みの多回転バッテリレスアブソリュートエンコーダにおいて。ニコン調べ。

アブソリュートエンコーダは産業機械に幅広く利用され、ロボットアーム等の回転変位を絶対値で検出することができるセンサである。

2023

2023

ライブモニタリングシステム「NiLIMo」を発売

「NiLIMo(読み方:ニリモ)」は、牛の分娩の兆候・開始をAIと画像解析技術で検知し生産者へ知らせるライブモニタリングシステム。

分娩が近くなった牛の定期的な見回りなどの生産者に掛かる負担を軽減し、また牛の情報や行動履歴を一元管理し、リアルタイムで共有することで、業務効率化も後押しする。

2024

2024

NASAに国際宇宙ステーションで使用するフルサイズミラーレスカメラ「ニコン Z9」を納入

2024年1月、国際宇宙ステーション(ISS)での宇宙探査や、宇宙飛行士の生活記録のため13台の「ニコンZ9」および超望遠レンズとマイクロレンズを含む合計15本以上のNIKKOR Z レンズ、そして15個の「マウントアダプター FTZ II」を納入。

ISS内で使用される「Z9」のカメラ本体のハードウェアは宇宙ミッション用の特別な改良などが加えられていないため、ISSの乗組員は、地上のユーザーが使う市販品と同じ品質のカメラを宇宙空間でも利用している。これは、ニコンの技術で開発された「Z9」が無重力の中での生活や宇宙探査という過酷な環境下でも活躍できることの証明となった。

2024

2024

米国のRED.com, LLC(現 RED Digital Cinema, Inc.)を完全子会社化

2024

2024

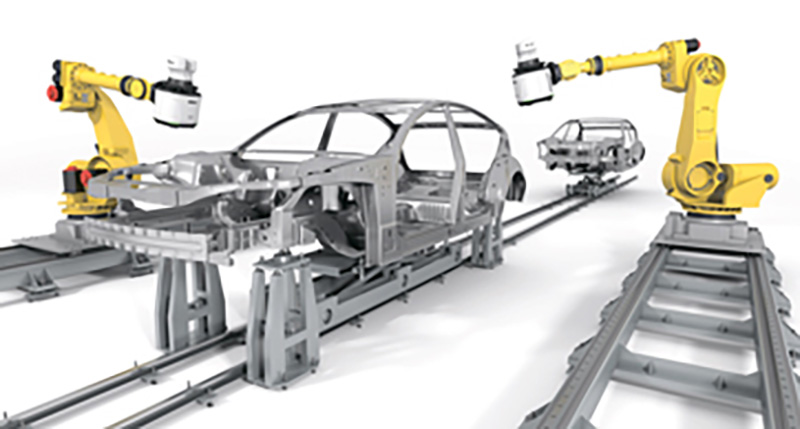

産業用「ロボットビジョンシステム」発売

さまざまな業界の生産現場における多品種変量生産のニーズの高まりや深刻化する人手不足を受け、単純作業を自動化したいという期待が高まっている。そのような中、ニコンは、コアテクノロジーである光利用技術と精密技術を応用し、新しいロボットビジョンシステムを開発した。

ニコンでは、対象物を立体的に捉える3Dカメラと高速な認識を可能とする2Dカメラを組み合わせた「ハイブリッド構造」かつロボットアームの先端にカメラを取り付ける「ハンドビジョン型」を採用。

これらを活かした独自の高速センシング技術により「圧倒的な高速性」「高い認識力」「使い勝手の良さ」を追求したことで、他と一線を画す性能を実現した。

「ロボットビジョン」とは、産業用ロボットに取り付けるビジョンシステムの総称。人間の目にあたる「センサー(カメラ)」と頭脳にあたる「エンジン(制御PC)」で構成されており、ロボットはセンサーで得た情報を元に、どのようにボディを動かすべきか自ら判断することが出来る。

2024

2024

「NIKKOR」レンズ、累計生産本数1.2億本を達成

2024

2024

フルサイズミラーレスカメラ「ニコン Z6III」発売

「ニコン Z シリーズ」のフラッグシップモデル「ニコン Z9」や「ニコン Z8」と同等の高い性能や操作性を継承しながら、独自の機能を搭載。

特長は何と言っても高い撮影性能にある。フルサイズのミラーレスカメラにおいて、世界初※の部分積層型CMOSセンサー、そして「Z9」「Z8」と同じ画像処理エンジン「EXPEED 7」を採用。被写体の動きを滑らかに確認でき、決定的瞬間をより捉えやすくなった。

- ※12024年6月17日現在、発売済みのフルサイズのミラーレスカメラにおいて。ニコン調べ。

2024

2024

ICSI※1 / IMSI※2 用電動倒立顕微鏡「ECLIPSE Ti2-I」発売

不妊治療の顕微受精に特化した電動倒立顕微鏡。生殖補助医療を支える胚培養士※3の負荷軽減のため、顕微鏡操作の工程数を大幅に削減し効率化を実現。また、ニコン独自の光学技術により視野の明るさを向上させ、卵子や精子のより鮮明な観察を可能とした。

- ※1卵細胞質内精子注入法(Intracytoplasmic Sperm Injection):顕微鏡で確認しながら卵子の中に精子を直接注入する方法。

- ※2卵細胞質内形態選別精子注入法(Intracytoplasmic Morphologically selected Sperm Injection):高倍率の顕微鏡を使用し、精子の形態や構造をより詳細に評価・観察しながら、ICSIに用いる精子を選定する方法。

- ※3受精卵や胚の培養・管理を行う医療専門職。

2024

2024

本社を西大井に移転

2024年7月29日、100年以上にわたって拠点を構え、さまざまな製品やサービスを生み出してきたゆかりの地である東京都品川区西大井に本社を移転。

コーポレート部門、各事業ユニットの企画および先進R&D関連部門を集約し、開発機能の強化や事業間シナジーの創出を図り、持続的な成長を目指す。

オフィスビルは各フロアにコミュニケーションを創出させるコラボレーションエリアに加え、大階段やダイニング、屋外テラスなどを設け、デスク以外での勤務を可能にし、多様な働き方に対応。

さらには、建物全体でのエネルギー使用量の削減による「省エネ」と太陽光発電による「創エネ」を組み合わせることによって、時代や環境にも配慮した構造となっている。

2024

2024

「ニコンミュージアム」をリニューアルオープン

本社の移転に伴いリニューアルオープン。旧ミュージアムよりも広くなった新生「ニコンミュージアム」は、エントランス、インダストリー、コンシューマー、シアターの4つのゾーンで構成されており、ニコンの製品や技術をその歴史とともに一堂に展示している。

2024

2024

紫外線カメラ用Cマウントレンズ「Rayfact UV25mm F2.8」発売

半導体ウェハや電子部品などの外観検査において、肉眼では見えない微細な傷や凹凸の検出や、可視光で判別しづらい素材の識別などに使用される「紫外線カメラ」に適したCマウント産業用レンズ。

高精細カメラセンサーに最適化した事で、画像周辺まで明瞭に撮影できるよう設計。加えて、従来の製品よりも明るさが向上しているため、より広範囲を高解像度の検査が可能となった。