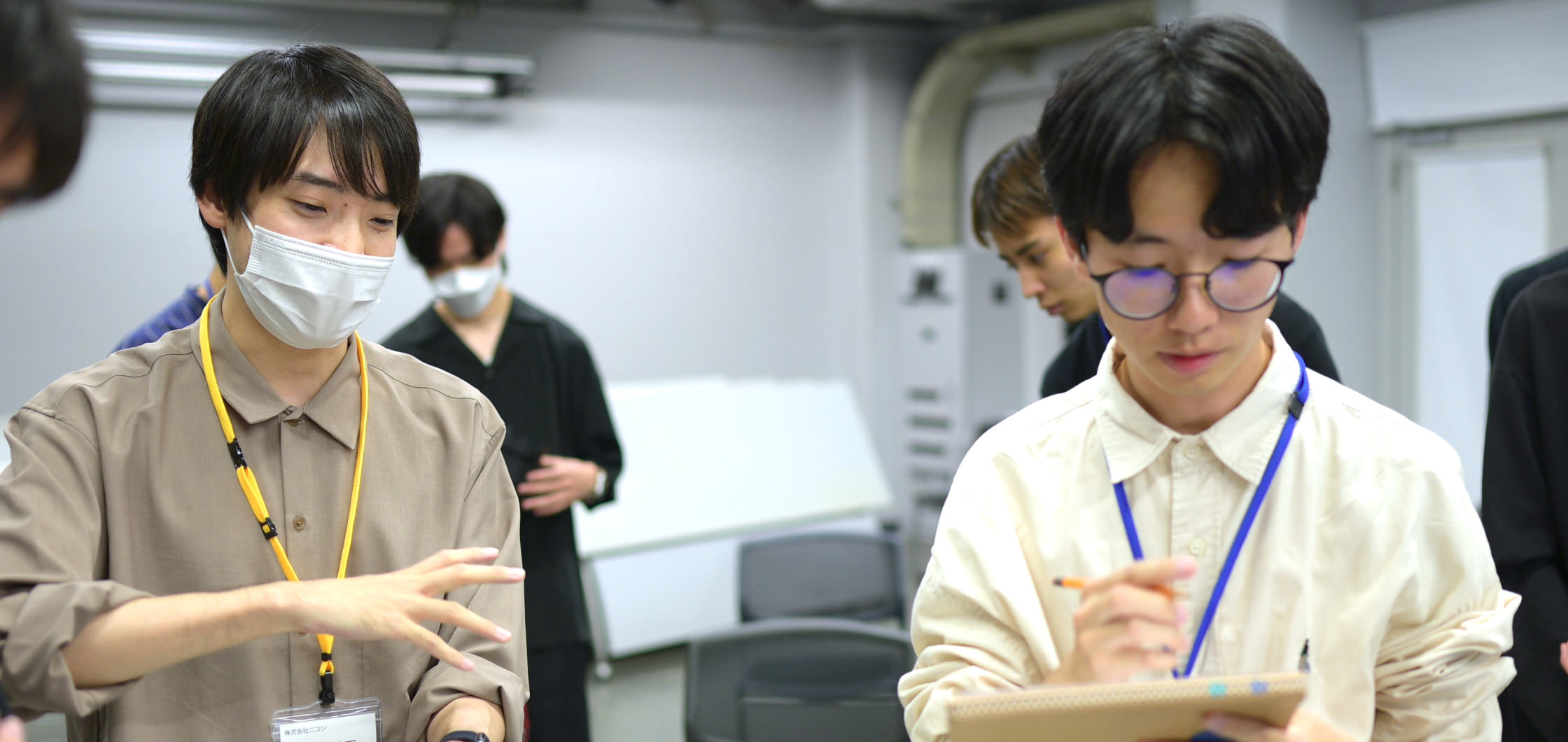

学生とともに考える、未来を見据えたデザイン ニコン×多摩美術大学 産学共同プロジェクト

- Activity

コンポーネント番号: 12

コンポーネント番号: 1

プロジェクト概要

コンポーネント番号: 3

さまざまな分野に幅広く関与するインハウスデザイナーの業務。ニコンにおいても、デザイナーはブランド構築、イノベーション、顧客体験向上のためのデザインなどに関わります。未来を予測し、それを実現する方法を検討するなど、製品や体験の創出に至るあらゆるプロセスに携わることになるのです。このような、インハウスデザイナーの仕事に焦点を当てたプロジェクトとして、ニコンは多摩美術大学と共同で産学連携プロジェクトを実施しました。テーマは「Human-Machine

Co-creation」です。

ニコンが独自に考案したワークショップを通じて、プロダクトデザイン専攻の学生に実践的な学びの場を提供。同時に、ニコンのデザイナーも学生たちの問題意識から新たな気づきを得ていこうというものです。

コンポーネント番号: 16

コンポーネント番号: 12

コンポーネント番号: 2

インハウスデザイナーの仕事を体験する

コンポーネント番号: 3

このプロジェクトでは、学生がニコンとともに企画からプロダクト化までの一連の流れを体験していきました。

まずはじめに、自分たちが実現したい未来を思い描きディスカッション。それをもとに個人が日頃から感じていることや社会問題と関連させながら、最終的なアウトプットまでのストーリーをつくりあげていきます。そこから問題解決のためのアイディアを展開し、プロダクトのデザインとして具現化。最後にプレゼンテーションを行い、検討したプロダクトの提供価値を魅力的に伝えます。

色やカタチを考えることにとどまらない、さまざまな活動に取り組みながら、学生たちはデザイナーとして働く未来の自分をイメージしていくことになります。

コンポーネント番号: 5

コンポーネント番号: 12

コンポーネント番号: 2

どんな未来を創りたい?

コンポーネント番号: 3

学生たちがまず取り組んだのは、「未来洞察ワークショップ」です。学生のグループにニコンのデザイナーも加わり、ニュースや他の情報源からさまざまな情報を収集しました。これにより社会の変化の兆しを把握し、それが人の暮らしや価値観にどのような影響を与えるのか、そして未来に求められる価値とはどんなものなのかについて議論しました。

世の中にまだない価値を生み出すとき、未来について見通すことは不可欠です。しかし、プロダクトデザイナーの阿部は、単に未来を予測するだけでは十分ではないと言います。

「テクノロジーの急速な進化などを背景として、世界は不確実性を増し、予測不可能な時代を迎えています。だからこそデザイナーには、多様な可能性へと想いを至らせた上で、自分たちはどのような未来を創りたいのか、という能動的なアクションが必要になってくると考えています」

未来での価値観の変化と、自分自身が解決したいと考える課題。これらを踏まえて「こんな未来を創りたい」というビジョンを掲げることができれば、そこから社内のさまざまな人を巻き込んだり、エンジニアから技術的なノウハウを引き出したりすることができます。

コンポーネント番号: 5

コンポーネント番号: 3

コロナ禍をきっかけとして、人と人との距離の取り方、傷ついた心のケアの仕方について課題を感じる学生も少なくありません。もっとその人らしさを大切にできる社会にしたい。人と人がよりわかりあえる社会にしたい。大きく変化する時代の中で育ってきた学生たちからは、そんな言葉が聞こえてきました。

コンポーネント番号: 5

コンポーネント番号: 12

コンポーネント番号: 2

共感を呼ぶ強いコンセプトを

コンポーネント番号: 3

次に、予測した未来で求められる価値について考え、具体的なソリューションやアイディアを検討していきます。このプロセスでは自らのアイディアを俯瞰して捉え直すことが大切であると話すのは、UIデザイナーの橋村です。

「自分自身で感じ取った変化の兆しや未来で求められる価値は、そのままだと抽象的なもの。納得感を持って理解、共感してもらうためにはアイディアの整理が必要です。アイディアを具体化すると、実際の体験や仕組みはどのような形になりそうか。それは目指している価値に違和感なく繋がっているか。すでに世の中にあるものと差別化できているか。これらを客観的な視点で洗練させていくのです」

一人で考え抜くだけでは、壁にぶつかることも。「そんなときには、『人の脳を借りる』という方法もあります」と阿部。

「今回、一緒にプロジェクトを進めてきた多摩美術大学の中田教授から、私が大学時代に教わった手法でもあるのですが、大きな模造紙にアイディアを書き出して、そこに他の人のアイディアを寄せ書きのように書き加えていきます。最初のうちはとかく自分の考えに固執しがちですが、こうして強制的に他の考えを入れることで、コンセプトが独りよがりになるのを防ぐことができます」

一方、未来起点のデザインに携わる二階堂が学生に提案したのは、実際にプロダクトを使うターゲットの人から話を聞くという方法です。

「ある学生さんが、コンセプトをデザインにどうまとめるのか悩んでいました。そこで『ずっと悩んでいるよりは、思い切って専門家の人を探して、自分の考えをぶつけてみたら?』というアドバイスをしました。たとえば、カウンセリングに使うものなら、カウンセラーの人に。学校で使うものなら、学校の先生に。実際にその学生さんはアクションを起こしたことで意見をもらえる先生に出会い、コンセプトを研ぎ澄ますことができたといいます」

プロダクトの骨格となるコンセプトが完成したら、次は実際にプロダクトをカタチとしてアウトプットする段階に移ります。

コンポーネント番号: 5

コンポーネント番号: 12

コンポーネント番号: 2

思い描く未来をカタチに

コンポーネント番号: 3

学生の成長をずっと見守ってきた、多摩美術大学生産デザイン学科の中田教授。今回の産学協同プロジェクトに期待していたことのひとつが学生たちの「造形力」を磨くということでした。

「近年のプロダクトはカタチそのものよりも、それを使ったサービスのデザインなどに注目が集まる傾向にあります。しかし、触ってみて気持ちがいいか、温度を感じるか、やさしいと思えるか……そういった感覚的な部分も同じくらい大切にしてほしいというのが私の想いです。ニコンさんとのコラボレーションは、そんな『本当の造形力』を身につけるきっかけになったのはないかと思います」

コンポーネント番号: 6

コンポーネント番号: 3

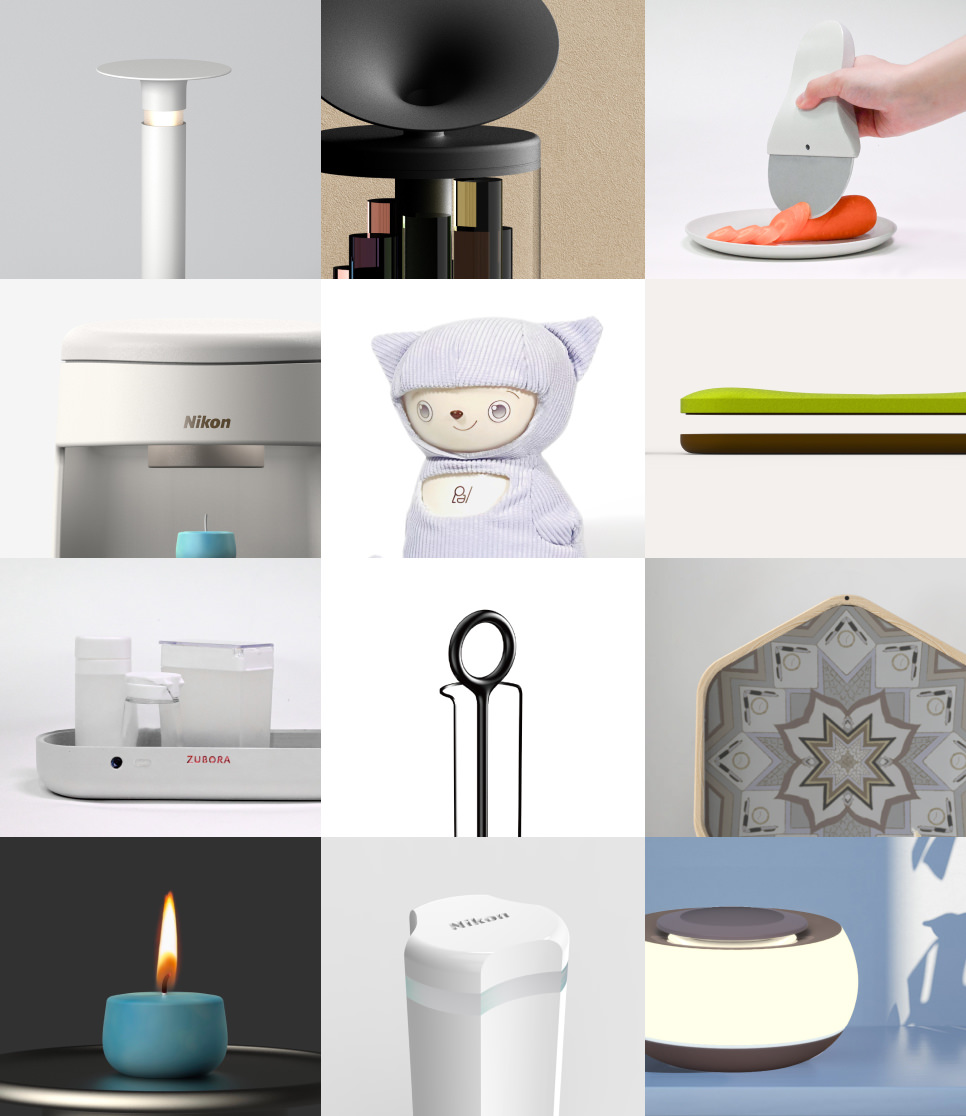

造形力は、テーマをどう解釈し、どこに課題を見つけ、カタチでどう解決を試みたのか──コンセプトからアウトプットまでの一貫性とも言えるもの。

ここまで各ワークショップで取り組んできた学生たちの生み出した造形は、どれも背景にある意図や、ユーザーに届けたい価値が明確に感じられるものに仕上がっていました。

コンポーネント番号: 6

コンポーネント番号: 3

「プロジェクトのどこか一部ではなく、世の中に送り出すところまでの、ありとあらゆる要素を手掛けられるのがインハウスデザイナーの魅力」。ニコンから講師として参加した阿部、橋村、二階堂とも、そう口を揃えます。

何もないところからコンセプトを生み出すときの苦しさも、仲間と知恵を出し合う楽しさも、考えを人に伝えることの難しさも、プロダクトがカタチになったときの喜びも、将来への糧になるはずです。

プロジェクトを通じてさまざまなことを感じ、経験してきた未来のデザイナーたちは、きっと社会をより良くするための新しいプロダクト、新しい体験を生み出してくれることでしょう。

ニコンも今回の交流で得たものをもとに、新たな価値の創造に挑んでいきます。

コンポーネント番号: 5

コンポーネント番号: 6

コンポーネント番号: 2

学生たちの作品

コンポーネント番号: 8

medium

香りと音で瞑想をサポートしてくれるデバイス

Luzette

感情をセンシングしてその時に最適な香りを調合するアロマキャンドルプリンター

MINE

リモートワーク時のユーザーの姿勢を補正して集中力をマネジメントできるクッション

ZUBORA

直感的に作った料理をレシピ化出来るキッチン用具

パル

ASDの子供達のコミュニケーションを助けるぬいぐるみロボット

mee

ミーティング時のお互いの感情の理解を促すドリンクホルダー型デバイス

TUNE

人の自然な所作で操作する家電

コーディネートミラー

ユーザーの感情とコーディネートをもとにグラフィックパターンを生成する鏡

connect

高齢者の外出を健康を見守りながらサポートするスマートステッキ

calm

人の呼吸を整えてリラックスを促す照明器具

コンポーネント番号: 10

ニコンさんによるオリジナルのカリキュラムを通じて、社会への現実味、そしてものづくりの厳しさとおもしろさを実感した学生たちは、大きく成長したものと思っています。プロダクトデザイン(Product Design)の「P」はいずれ「Phenomenon」、すなわち現象に変わっていき、単なるスタイリングにとどまらない、メッセージ性の強い造形が求められていくと思っています。今回のプロジェクトで一皮むけた学生たちが、今後の社会の中で活躍してくれることを期待しています。

中田 希佳

多摩美術大学生産デザイン学科 プロダクトデザイン専攻教授

コンポーネント番号: 17

プロジェクトメンバー

-

阿部 憲嗣

インダストリアルデザイングループ

人間本来の心の豊かさや感情、セルフケアなどに関する提案がいくつかあったことに、自分の学生時代との違いを感じました。自分でデザインをするのではなく、教える立場になって改めて感じたのは「正解」は自分にもわからないということ。彼らとの対話を通じて、一緒に考えていくことは自分にとっても面白いプロセスでした。学生にも、周りの意見に影響されすぎず、自信を持ってデザインをしていってもらいたい、客観的な意見をうまく反芻してデザインに反映させていってもらいたい、と思っています。

-

二階堂 翔太

エクスペリエンスデザイングループ

社内に対して新たな挑戦を提案し、多くの人と協力しながらプロジェクトに取り組む。できあがった製品が世界中に届き、出会ったこともない人の手元で活躍する……。インハウスデザイナーは、そんなやりがいに満ちた仕事だと思っています。未来起点で考え、いかにソリューションを社会に実装していくか。ビジネスや技術といった要素を取り入れていくか。今回の取り組みで得た、そんな視点も織り交ぜながら、単に「きれいなカタチ」を超えた、具体性の高いアウトプットを目指してもらえたらいいな、と考えています。

-

橋村 恭平

UI&インタラクションデザイングループ

どの学生の提案も、非常に熱量のあるものでした。デザイナー個人の視点や課題意識と、社会背景や未来への洞察とが結びついて、新たな着眼点やアイディアが感じられました。社内でもこのような取り組みができれば、これまでに発想されなかったようなイノベーションが生まれたり、デザイナー一人ひとりが活きいきと活動できるようになったりするのではないかと想像しています。学生にとって得るもののあったプロジェクトであったことを願っていますが、ニコンにとっても多くの発見があったと感じています。

コンポーネント番号: 13

※所属・仕事内容は取材当時のものですが、一部修正しています。