宇宙と地上の架け橋となる、映像の力

highlight

人類が初めて月に降り立ってから半世紀余り。アルテミス計画の始動により、私たちはいま再び月に向かおうとしています。

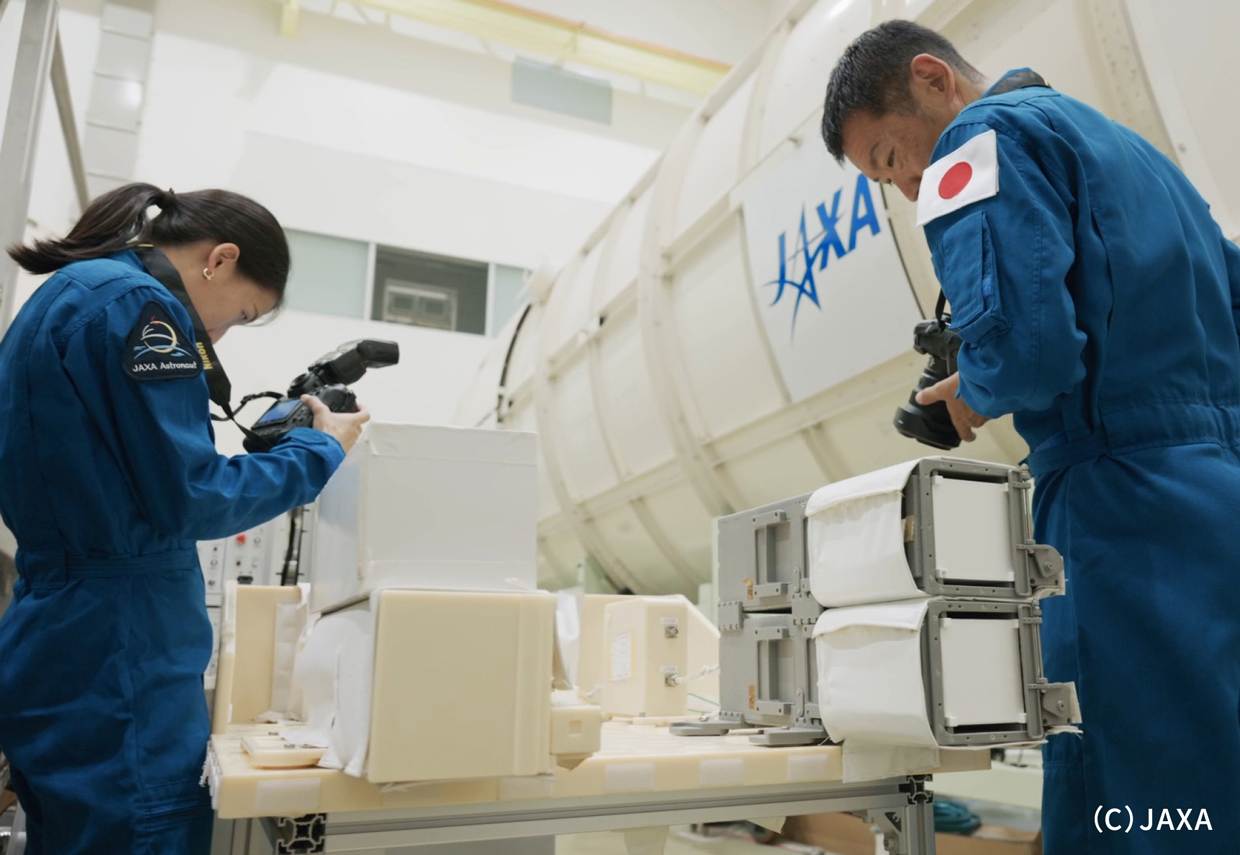

そうしたなか、国内最難関ともいわれる試験を見事に突破し、基礎訓練を経て、2024年10月に晴れて宇宙航空研究開発機構(JAXA)の宇宙飛行士となったのが、諏訪理さんと米田あゆさん。ニコンは、この二人の宇宙飛行士に、基礎訓練の一環である撮影訓練を実施。

果たしてニコンは、映像の力を駆使して、宇宙に、そして地上に何をもたらすことができるでしょうか。

宇宙科学への貢献

加速する宇宙開発。宇宙旅行はもはやSFの世界の話ではなくなり、民間人が宇宙を目指す時代が現実のものとなりつつあります。しかし、解明されているのは全体のうちのわずか数パーセントに過ぎず、いまだに未知の存在とされている宇宙。

その宇宙と切っても切り離せない関係にあるのが、カメラです。写真や動画は、時間と空間を超えて人々の心を動かし、社会に様々な影響を与えてきました。なかでも宇宙での撮影・記録は、研究のための資料となって、科学的知見の獲得や社会の安心・安全、利便性の向上をもたらすと同時に、多くの人々に夢や希望を届けてきました。民間宇宙旅行の時代が到来したいまもなお、その重要性は薄れることはありません。

カメラや望遠鏡を通じて、宇宙や自然科学への興味喚起、学習と次世代の担い手育成に寄与してきたニコン。その他にも、人工衛星モジュール提供などを通じて、長年にわたり宇宙産業・技術の発展に貢献してきました。

そして今回、ニコンはJAXAの宇宙飛行士に「撮影訓練」を実施。新たなアプローチで宇宙科学の発展に寄り添いました。

ニコン×JAXA

ことのはじまりは、「宇宙飛行士※に撮影のレクチャーをしてほしい」と、代理店を介してJAXAから依頼を受けたことでした。

ニコンに課せられたのは、宇宙飛行士にカメラの使い方、撮影の仕方を理解してもらい、様々な場面や目的・環境下でも撮影対応ができるようにレクチャーするというもの。宇宙を記録する、というミスが許されない環境下で撮影を行う宇宙飛行士への訓練。プレッシャーはありながらも、ぜひ力になりたいという想いから依頼を引き受け、実施に向けて動き出しました。

まずは、訓練で使用する機材選び。より実践的な内容にするために、国際宇宙ステーション(ISS)にも送られた Z9とNIKKOR Zをセレクト。そして、基礎的な撮影スキルはもちろんのこと、宇宙空間ならではの撮影のポイントなどをJAXAの方と話し合いながら、訓練プログラムを少しずつ形にしていきました。

- ※依頼時および訓練当時は、宇宙飛行士候補生。

宇宙空間を想定した撮影訓練

地上への情報伝達、科学実験の記録、広報活動…。宇宙飛行士には様々なミッションがあります。そのため訓練は、ISSで日々行われているこれらの撮影活動を想定し、筑波宇宙センターの「きぼう」日本実験棟を模したモックアップにて全4回にわたり実施。基本的なカメラの操作方法や写真・動画の撮り方、撮影対象への確実なピント合わせの方法や、フラッシュの活用方法を座学で学び、そして実技も行いました。

こだわったのは、全4回にわたる訓練を、期間を空けて行った点。合宿のように詰め込み型で行うこともできましたが、あえてインターバルを設けました。その間にカメラを貸し出し、撮影するという行為を日常化することで、カメラに慣れ親しんでもらおうと考えたのです。

また、特に宇宙のようなミスが許されない環境下において、“誰に何を伝えるために撮影するか”意識することも非常に重要になってきます。例えば、景色を撮るのか、実験のエビデンスを撮るのか、広報の自撮りなのか…。事実を単に残すだけであれば、自動制御機能を使用することで、大抵のものはカメラ任せで撮れてしまいます。しかし、様々なミッションに挑む宇宙飛行士は求められるすべてに応えながら、より的確に宇宙の様子を地上に伝える必要があります。だからこそ、撮影するという行為ひとつとっても、ただシャッターを押すだけではなく、なぜその設定で撮るのか、目的に合った撮影方法はどれか、マニュアルに書かれている以上のことをインプットして臨機応変に対応するスキルが求められます。ニコンは、ISSにカメラやレンズを送るなど、宇宙との関わりが深いからこそあらゆる状況を想定しながら、宇宙でも活きる様々な撮影の仕方を丁寧にレクチャーしていきました。

宇宙飛行士の二人からも積極的に質問が飛び交い、訓練は終始明るい雰囲気。全4回を終えた二人に、感想を語ってもらいました。

「ISSで使用されているものと同じ機材を使って訓練ができて、非常に学びがありました。また、宇宙と地上では空間認識が異なります。『無重力の場合は、カメラの構え方が難しいはず。アームに取り付けるなど、固定すると撮影しやすいと思います』などと的確なアドバイスをもらえたことで、一つひとつ納得しながら進めることができました」と、諏訪さん。

「“誰に何を伝えるために撮影するか”それを意識することの大切さを実感しました。直接レクチャーを受けたおかげで、こういう場合はこの設定にして撮るのが望ましいというのが、理屈込みで理解することができ、楽しみながら受講できました。さらにカメラを好きになって、宇宙で私たちが見たものや感じたことを、ありのまま地上に伝えられるよう努めたいです」と、米田さん。

宇宙飛行士が撮影した作例

セルフタイマーで自分の

写真を撮る諏訪さん

米田さんの素の表情を

捉えた一枚

この先、ニコンは宇宙科学にどのように貢献していくか

訓練を経た二人の宇宙飛行士は、果たして、今後どのような景色を私たちに見せてくれるでしょうか。

「宇宙飛行士として活躍していくお二人は、私たちの未来を切り拓く先駆者です。カメラを通じて捉える宇宙の映像は、地球にいる私たちに希望と新たな視点を届けてくれます。宇宙空間で撮影した映像が、科学の進歩や人類の夢の実現につながっていくはずです。この訓練を通して、宇宙での様々なミッションに映像の力が貢献していることを改めて実感しました。私たちの取り組みが、宇宙と地上をつなぐ架け橋になれたら嬉しいです」と語るのは、ニコンのメンバー。

相手が見たことのないものを表現する際、言葉だけではどうしても伝わりきらない部分があります。例えば、「地球は青かった」ということを言葉で表現した場合と、映像で見せた場合とでは、後者の方が圧倒的に伝わります。伝わる情報が多い分、それを見た人に与える影響も大きいはずです。驚いたり、感動したり、次の行動を起こす原動力になったり…。写真や動画にはその力があり、そしてそれを、宇宙のような特殊な環境下でもきちんと記録として残せるようサポートするのが、ニコンの役目です。

私たちは、サステナビリティ戦略として、「『創造』を通じて社会に貢献する」「コア技術による社会価値創造」をビジョンに掲げています。今回のような撮影訓練を通じて、人類の夢を後押しする一助になるとともに、宇宙を旅したカメラから得られたデータや経験値を今後の製品開発にも活かし、宇宙科学のさらなる発展に貢献していきます。

関連するSDGs

持続可能な開発目標(SDGs: Sustainable Development Goals)

国際社会が持続可能な発展のために2030年までに達成すべき目標で、国連総会が2015年に採択した。貧困、飢餓、教育、気候変動に関してなど、合計17の目標からなる。